Travaillant sur ce sujet depuis 2019, et au vu des récents articles publiés qui traitent du même sujet, j’ai décidé de rendre publique sur cette page mon travail de plusieurs années. J’ai découvert le tracé de la voie romaine intérieure en 2019 donc, et j’ai essayé d’en parler aux organismes officiels en vue d’être publié, mais évidemment tout cela prenant du temps, à ce jour (janvier 2024) je ne suis toujours pas édité, et mon travail est resté dans l’ombre. Il était donc temps de rendre publique mes recherches, même si ce n’est “que sur internet”. Mon travail a cependant été présenté publiquement lors d’une conférence à la Société Archéologique de Bordeaux le 28 octobre 2023, et fera l’objet d’une publication dans le bulletin de la SAB en 2025.

À mon père Jean Boisseau (1923-2021) qui m’a toujours soutenu dans ce projet et à qui je dois mon amour pour les vieilles choses.

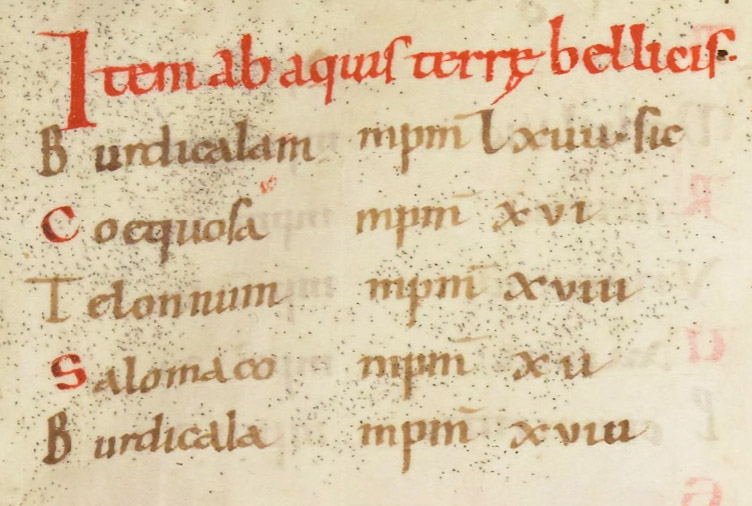

L’Itinéraire d’Antonin est un document qui recense les voies romaines de l’Empire romain et les distances qui séparent les étapes. Il décrit 372 voies pour un total de 85 000 kilomètres réparties dans tout l’Empire romain.

Le document aurait été rédigé au IIIe siècle, mais il nous est parvenu via vingt copies qui ont été réalisées entre le VIIe et le XVe siècle.

Les étapes mentionnées ne sont pas toutes des villes-cités mais pour la plupart des mansiones, c’est-à-dire des étapes créées ex nihilo par l’empire romain pour permettre aux fonctionnaires publics de se reposer, sans qu’elles n’aient forcément engendré par la suite des agglomérations modernes, d’où la difficulté pour les chercheurs contemporains de recenser toutes ces mansiones avec précisions.

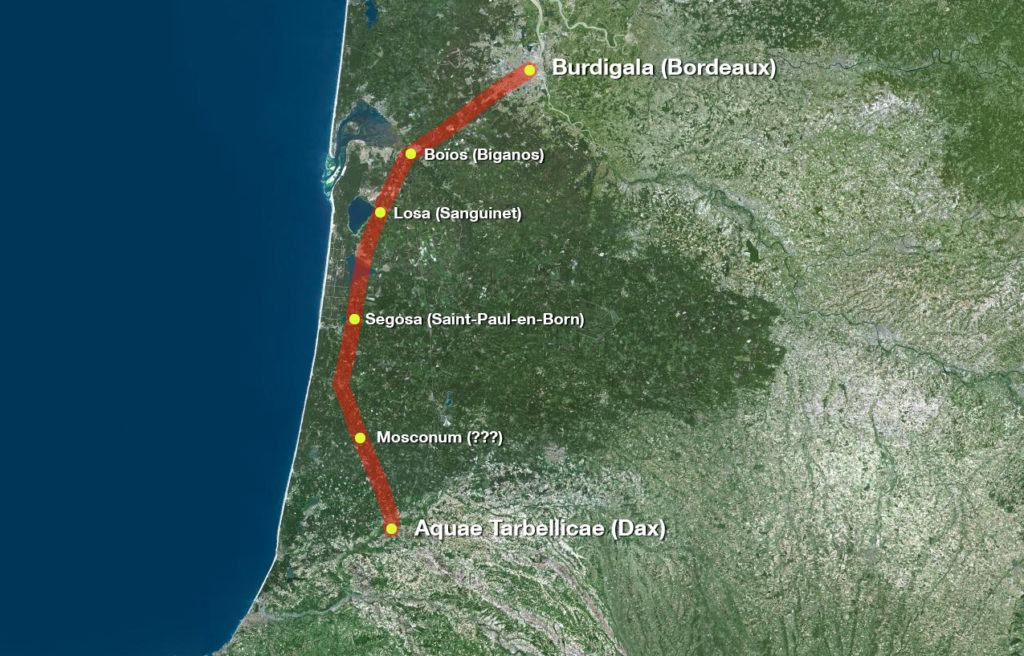

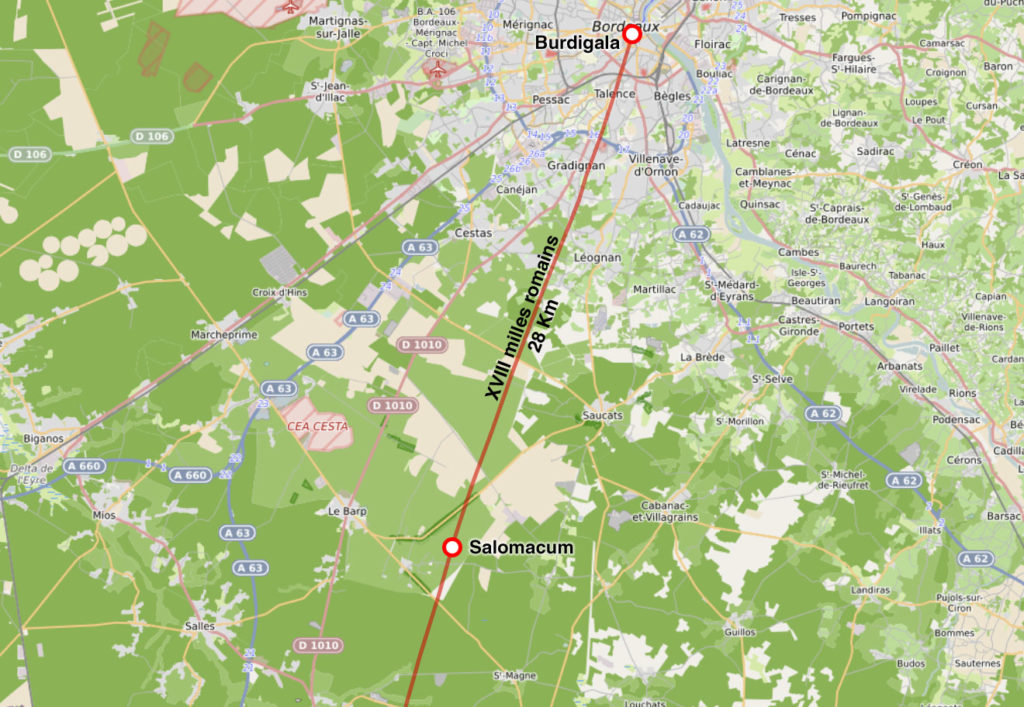

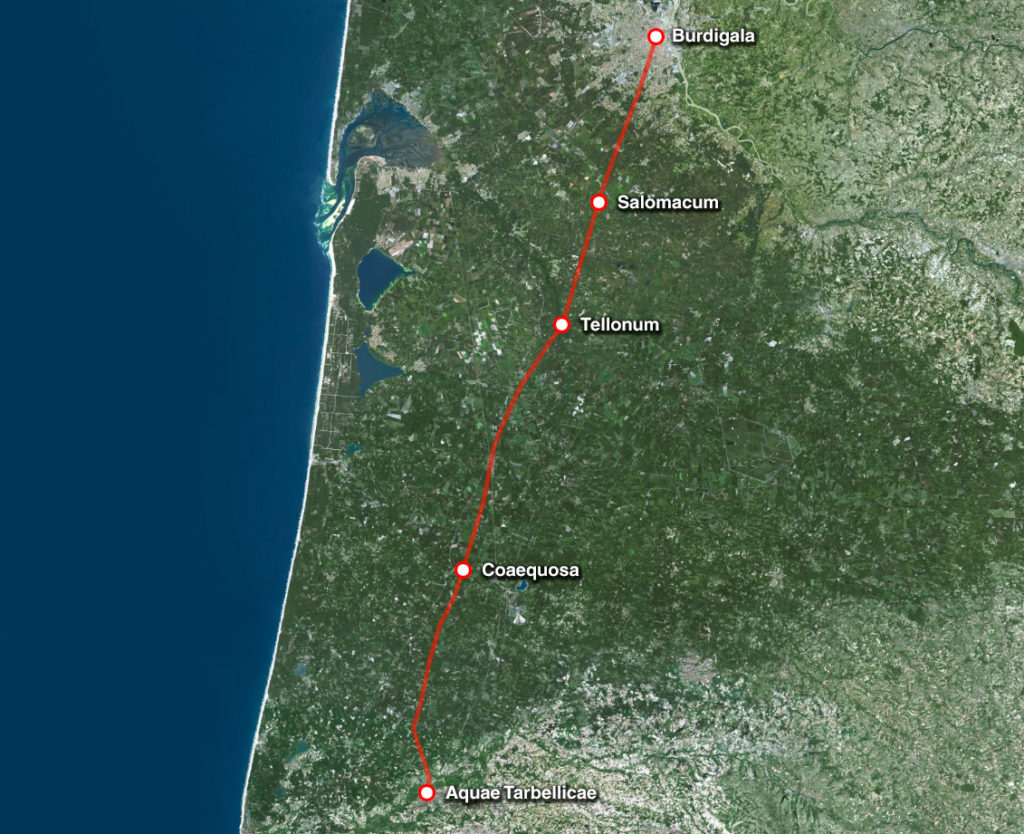

L’itinéraire d’Antonin mentionne deux voies qui traversaient les Landes pour relier Burdigala (Bordeaux) à Aquae Tarbellicae (Dax).

La première, appelée voie littorale, fait partie d’un itinéraire reliant Bordeaux à Astorga en Espagne. Le tronçon qui nous intéresse passait par Burdigala (Bordeaux), Boïos (Biganos-Lamothe), Losa (Sanguinet), Segosa (Saint-Paul-en-Born), Mosconum (non encore localisé) et Aquae Tarbellicae (Dax).

Nous ne nous attarderons pas sur cette voie qui a généré beaucoup de littérature et dont le tracé nous est à peu près connu. Datant au moins du Ier siècle, elle reprend probablement une route protohistorique reliant des zones d’habitations importantes déjà existantes avant la conquête romaine. Le nom des premières étapes (Boïos, Losa, Segosa) trahissent des origines protohistoriques et ne sont donc vraisemblablement pas de nouvelles fondations romaines.

A noter qu’à partir de Saint-Julien-en-Born, la voie change de direction pour rejoindre Castets puis Dax. Il est vraisemblable que cela soit une modification du tracé d’origine (route proto-historique?) qui suivait probablement le littoral aquitain jusqu’au niveau de Bayonne.

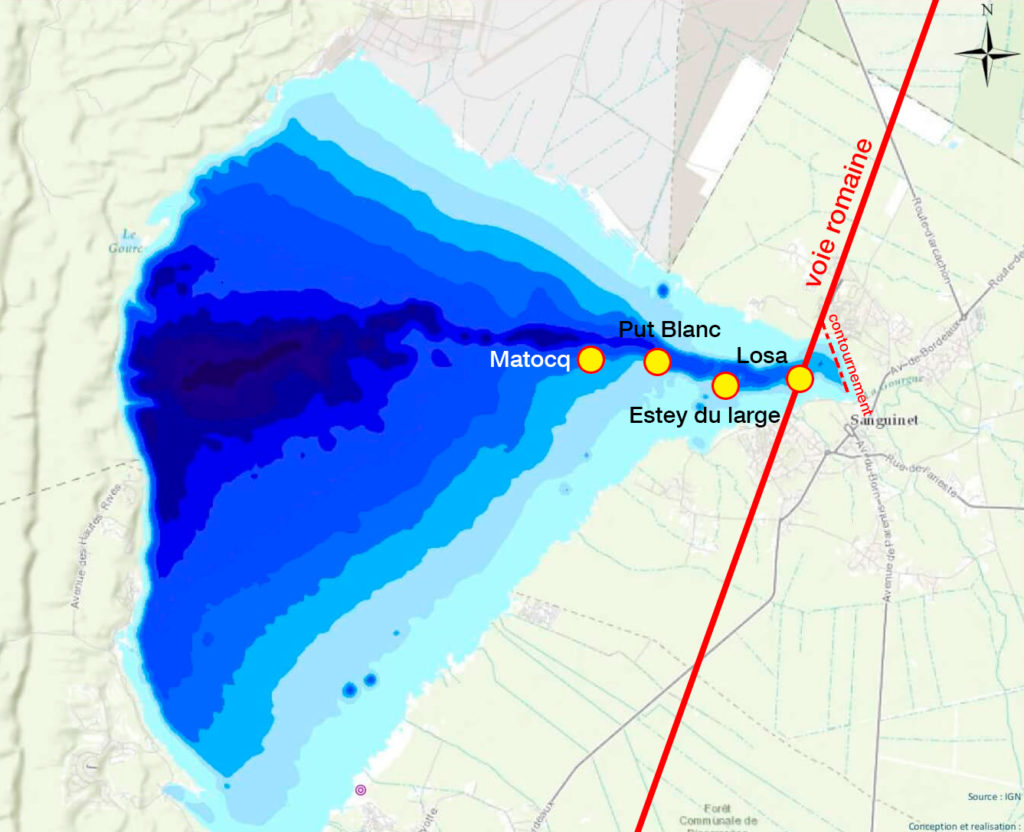

Au fil des siècles, et ce même avant la conquête romaine, l’avancée des sables formant un premier cordon dunaire dense a fortement bouleversé la topographie de cette zone côtière. Les nombreux cours d’eau qui se jetaient à l’origine dans la mer ont vu leur parcours se modifier, puis leurs débouchés s’obstruer petit à petit, résultant in fine en la formation de nombreux lacs côtiers, provoquant ainsi la montée des eaux sur des zones jusque là occupées par l’homme.

Le cas du lac de Sanguinet en est la parfaite illustration (figure 1bis). En effet à 4m de profondeur ont été retrouvés les restes de Losa, station mentionnée dans l’Itinéraire d’Antonin située à 7 lieues gauloises de Boïos (Lamothe-Biganos au sud du Bassin d’Arcachon). La voie romaine “littorale” prenait la forme d’un passage stabilisé par des pieux plantés dans le sol (un long pont) à l’approche de Losa pour franchir la Gourgue, rivière à l’origine du lac. Quelques siècles plus tard (sans doute au IIIe siècle), la montée des eaux engendra la création d’une déviation située 500 mètres en amont.

Toujours dans le lac de Sanguinet ont été retrouvés plusieurs sites archéologiques (Estey du Large, Put Blanc, la Forêt, Matoc) à des profondeurs différentes s’étalant sur des périodes d’occupation allant de 2200 av. J.-C. à la période gallo-romaine. Cet alignement de sites le long de l’ancien lit de la Gourgue témoigne d’une montée des eaux constante sur ces périodes et de l’adaptation de l’homme pour déplacer son habitat en fonction des événements naturels.

Cette montée des eaux inexorable est sûrement l’une des raisons à l’origine de la création d’une deuxième voie romaine dite “intérieure”, reliant plus directement Bordeaux à Dax que ne le faisait l’ancienne voie “littorale”.

La voie romaine intérieure

Contrairement à la voie littorale, le tracé exact de la voie intérieure est très mal connu. Le sujet divise historiens et chercheurs depuis des siècles. De Camille Jullian à Jean-Pierre Bost, depuis plus de 200 ans, de nombreux intellectuels ont proposé leurs solutions pour résoudre l’énigme du tracé de la voie romaine intérieure, mais aucune de ces théories ne fait l’unanimité à ce jour.

Commençons par analyser ce que dit l’Itinéraire d’Antonin, le seul document d’époque en notre possession qui cite cette voie romaine.

Voici les étapes depuis Bordeaux et les distances associées :

- de Burdigala (Bordeaux) à Salomacum : XVIII

- de Salomacum à Telonnum : XII

- de Telonum à Coaequosa : XVIII

- de Coaequosa à Aqui Terebellicis (Dax) : XVI

Les chiffres représentent les distances entre les étapes qui peuvent être exprimées en milles romains, lieues romaines ou lieues gauloises. Nous y reviendrons plus tard.

Ainsi parmi les 5 étapes de cet itinéraire, seuls Burdigala et Aqui Terebellicis sont formellement identifiées respectivement comme Bordeaux et Dax. Les autres lieux cités n’ont jamais été formellement localisés sur le terrain.

Rappelons ici que les étapes indiquées sur l’itinéraire d’Antonin peuvent être de différentes natures. Il peut s’agir de mutationes, ces relais disposés régulièrement tous les 10 à 20 km pour se rafraîchir, se reposer et changer de monture.

Mais la plupart des étapes listées sont plus vraisemblablement des mansiones, ces relais équipés en une multitude de services afin de nourrir les voyageurs et leurs montures, de se reposer la nuit, de se laver ou encore de faire des réparations grâce au maréchal-ferrant. Ces mansiones jalonnaient les voies publiques tous les 30 à 50 km en moyenne suivant les difficultés du parcours.

Les mansiones sont des maillons essentiels au fonctionnement de l’Empire romain. C’est grâce à elles que fonctionnent le cursus publicus, le service de poste impérial qui assure les échanges officiels et administratifs au sein de l’Empire romain. C’est également par les mansiones que transitent l’annone, cet impôt en nature versé par les provinciaux pour contribuer à l’approvisionnement de Rome en grains.

Evidemment les noms mentionnés sur l’Itinéraire d’Antonin peuvent également être des civitates, véritables villes romaines administrant un large territoire, dans notre cas Bordeaux et Dax. Ce sont principalement ces cités que les voies romaines relient sur tout le territoire de l’Empire.

La fondation de Dax a été décidée sous l’empereur Auguste, probablement vers 16-13 av J.-C. La ville romaine s’implante alors autour de la source d’eau chaude de la Nèhe (65°), qui avait déjà attiré un peuplement indigène en ce lieu sous forme de cité lacustre. Les Romains lui donnent le nom d’Aquae Tarbellicae, «les eaux des Tarbelles », faisant référence au peuple aquitain qui habitait cette région avant la conquête romaine.

Si les eaux thermales de Dax sont une raison du choix de ce lieu par le pouvoir romain pour en faire une cité, ce n’est sûrement pas la seule. Il existe aussi des raisons stratégiques évidentes, comme la position de Dax sur les voies de circulation vers l’Espagne et l’intérêt que le site offre pour le franchissement de l’Adour, facilité par le resserrement de la barthe (zone inondée et plantée de broussailles) à cet endroit.

La cité d’Aquae Tarbellicae est donc fondée autour d’une peuplade principale, les Tarbelles, installés dans la région avant l’arrivée des romains. Sans doute assez rapidement après sa fondation, il est décidé de rediriger la voie littorale vers Dax et de créer une nouvelle voie romaine reliant plus directement les deux chefs lieux de cité que sont Bordeaux et Dax par l’intérieur des landes.

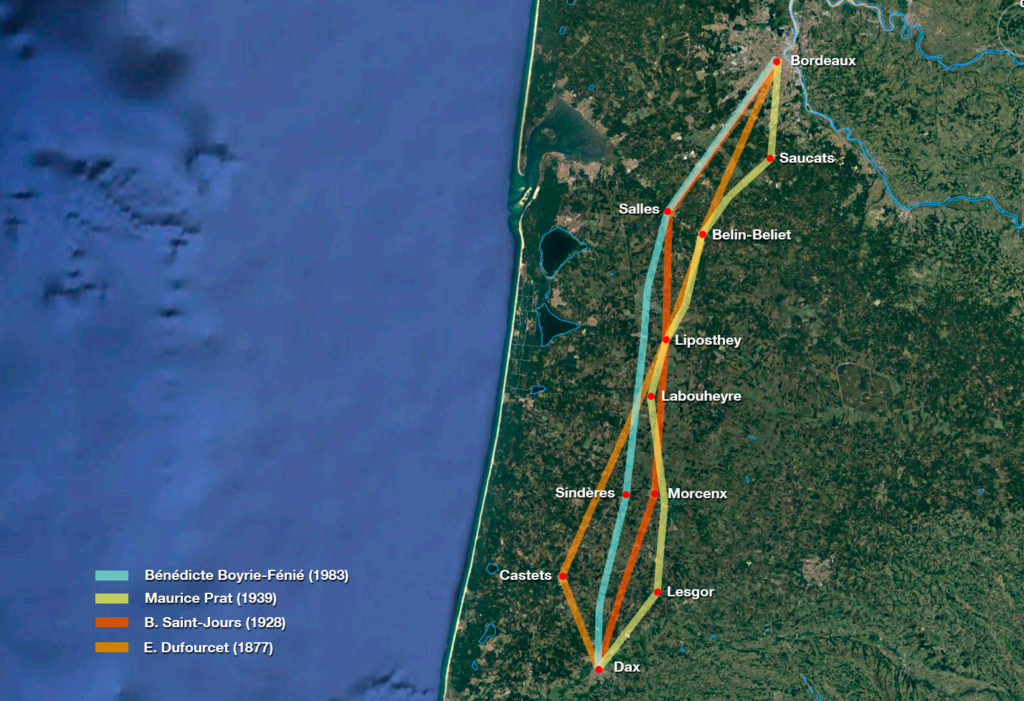

Revenons aux théories proposées jusqu’à aujourd’hui par les différents auteurs qui se sont penchés sur le problème. Sans rentrer dans les détails, nous voyons sur la figure 3 que les avis sur le tracé divergent fortement.

Nous remarquons cependant que:

- Salomacum, la première étape après Bordeaux est placée soit dans la zone de Belin-Beliet, soit à Salles.

- Un consensus apparaît avec un resserrement des propositions entre Liposthey et Labouheyre.

- L’écartement des tracés à l’arrivée sur Dax trahit une absence de certitudes ou du moins d’indices sérieux du passage de la voie dans ce secteur.

La plupart des arguments avancés par ces différents auteurs ne reposent pas sur des preuves archéologiques irréfutables. Il s’agit souvent de déductions faites à partir de la toponymie (étude des noms de lieux) ou de traditions orales.

L’exemple le plus frappant est sans doute la question de Salomacum associé traditionnellement à la commune de Salles depuis le début des recherches sur ce sujet au XIXe siècle à cause de leur ressemblance étymologique. Cette hypothèse fut longtemps considérée comme une vérité établie, et de nombreux auteurs ont ainsi fait passer la voie romaine à Salles pour cette raison. Il n’y a que récemment, avec l’avancée des sciences toponymiques, que ce postulat est remis en question. Salles proviendrait beaucoup plus vraisemblablement de l’ancien mot français “salle” qui désigne un château ou une maison noble au Moyen-Âge.

De plus, faire passer la voie romaine intérieure par Salles la dévie inutilement vers la voie littorale, alors que le but de cette deuxième voie était sûrement de relier Burdigala et Aquae Tarbellicae le plus rapidement possible.

Certains auteurs argumentent que le détour est avéré puisque la distance séparant Bordeaux à Dax en ligne droite est de 131 Km, alors que si l’on additionne les indications de distance de l’Itinéraire d’Antonin (en lieues gauloises), on obtient 156 km. Nous reparlerons de ce problème plus loin en proposant une solution.

Nos recherches aboutissent, nous l’espérons, à une nouvelle proposition crédible du tracé de la voie romaine “intérieure” Bordeaux – Dax, au moins dans sa partie girondine.

POSTULAT DE DÉPART

À la lecture de tous les travaux précédents sur le sujet, il nous semblait pertinent de baser nos recherches de départ sur deux suppositions :

- Salomacum n’est pas la commune de Salles

- Si une nouvelle voie a été créée entre Burdigala et Aquae Tarbellicae alors les romains ont dû la faire la plus directe possible

Traçons donc une ligne droite entre Bordeaux et Dax et voyons si nous trouvons des indices le long de ce trait.

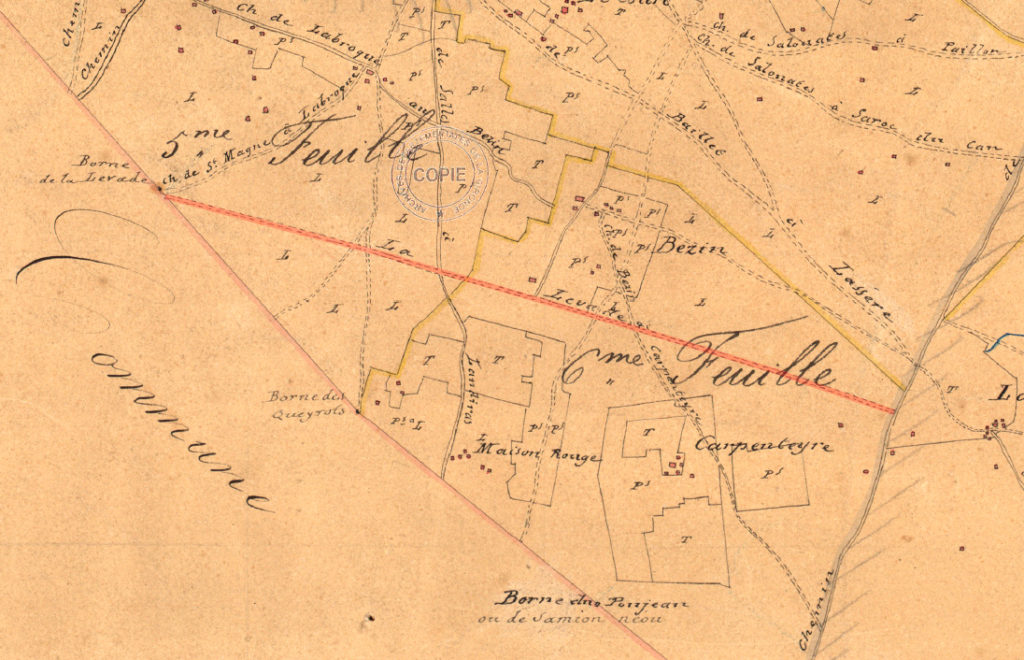

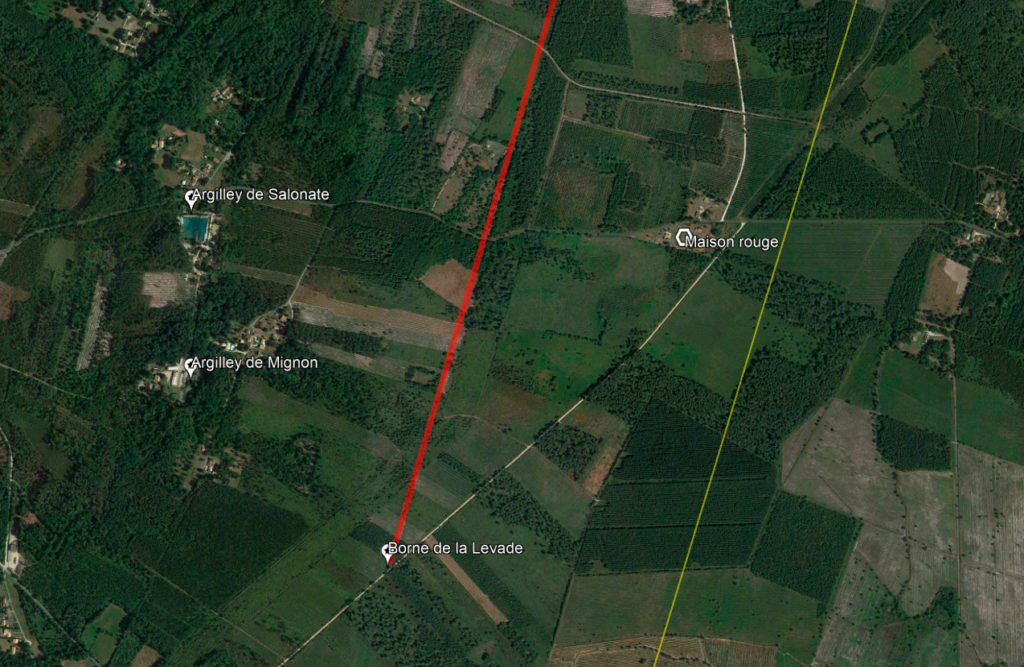

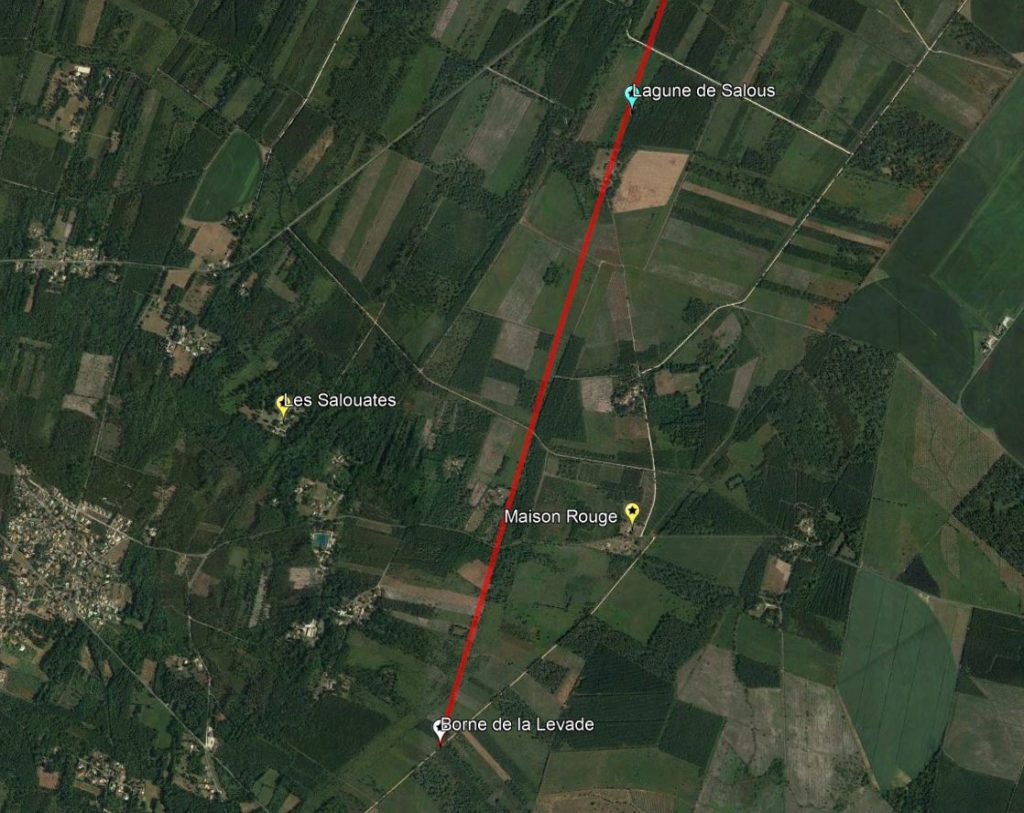

Après avoir tracé une ligne droite entre Bordeaux et Dax, un travail fastidieux consistant à repérer des indices sur la présence possible d’une voie romaine le long de cet axe théorique a finalement porté ses fruits lorsque nous avons pu repérer un lieu dénommé “Maison Rouge” à l’est du Barp, non loin du hameau d’Haureuil.

Maison Rouge

“Maison Rouge” est un classique de l’odonymie (l’étude des noms des voies de communications). Il évoque une auberge, un lieu de repos et de halte. Bien que sa forme étymologique ne puisse pas remonter au-delà du Moyen-Âge, on constate que le lieu désigné se trouve presque systématiquement le long d’une ancienne voie de communication dont la plupart sont romaines. Le terme “Maison Rouge” est probablement une survivance d’une mansio ou du moins d’une tradition ancienne de relais auberge à cet emplacement.

La nature de cette coïncidence divise les chercheurs, et aucune explication définitive ne peut être avancée aujourd’hui. Nous pouvons citer cependant les quelques pistes évoquées:

- la couleur rouge serait un code de couleur ancien pour signaler de loin les bâtiments dont la vocation serait l’accueil des voyageurs. Les murs de ces établissements auraient été peints en rouge et la tradition aurait persisté à travers les siècles au point d’en garder le souvenir à travers ce toponyme.

- les Maisons Rouges seraient effectivement d’anciens relais gallo-romains disposés le long des voies de communication. Leur technique de construction utilisant souvent des briques ou encore leur toit en tuiles romaines rouges (tegulae) auraient tranché avec les habitats indigènes de l’époque (bois et torchis) au point de marquer les esprits et garantir leur souvenir à travers les siècles.

- des études récentes démontrent un lien entre les Maisons Rouges et des lieux d’extraction d’argile souvent situés à proximité, ce qui est effectivement le cas ici puisque l’on trouve des toponymes “argilley” à 1,5 km à l’ouest de notre Maison Rouge sur la carte de Cassini datant du XVIIIe siècle (figure 5). Un gisement de matière première proche pourrait expliquer la possibilité d’utilisation singulière de briques ou de tuiles sur un bâtiment important. À moins que la “Maison Rouge” n’ait servi de dépôt des produits finis argileux le long de la voie de communication…

La prochaine étape consiste à vérifier que le lieu-dit “Maison Rouge” est bien mentionné sur le cadastre napoléonien de la commune du Barp, afin de valider le fait que ce toponyme ne soit pas une création moderne.

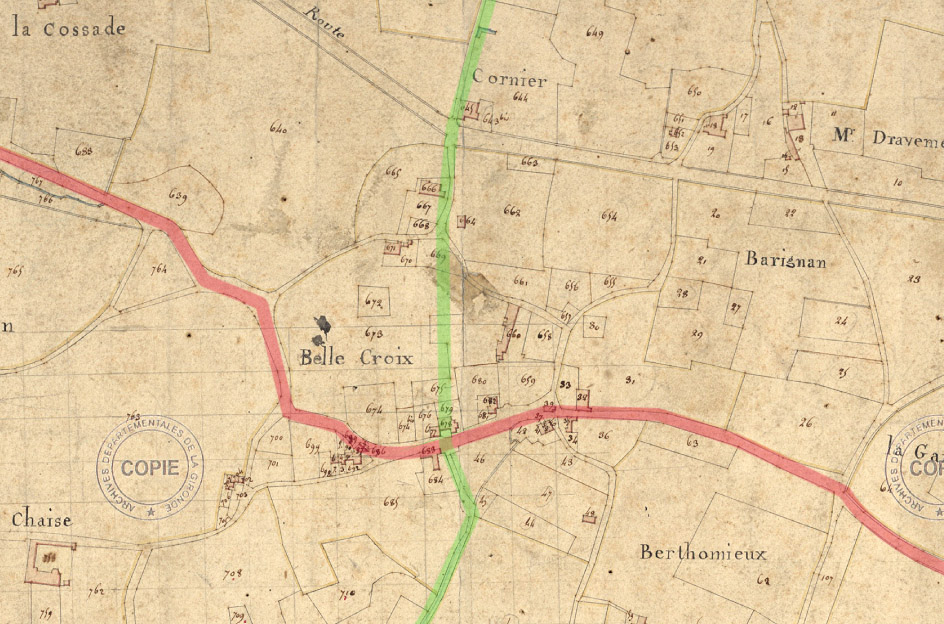

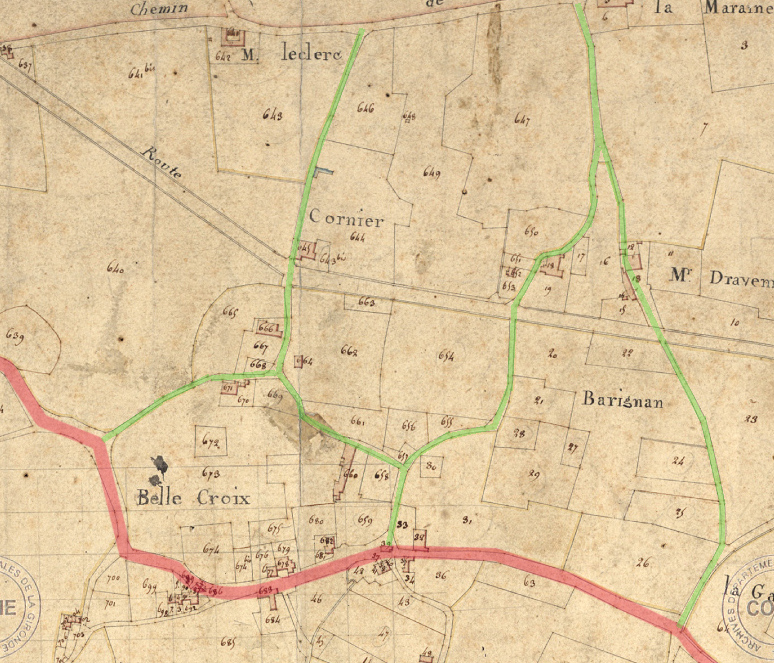

Et en effet, sur le cadastre de 1842, non seulement “Maison Rouge” est bien indiqué, mais un chemin rectiligne appelé “ancienne levade” passe à proximité, à mi distance entre les Argilleys et Maison Rouge (figure 6). Fait remarquable, cette “levade” se confond exactement avec l’axe théorique que nous avons tracé entre Bordeaux et Dax !

La levade

Qu’est-ce qu’une levade ?

Une “levade” ou “lebade” en gascon est un terme utilisé spécifiquement en Gironde pour désigner une levée de terre, c’est-à-dire un chemin surélevé. Plus spécifiquement ce terme désigne une ancienne voie romaine (ou dans certains cas moyenâgeuse) créée en élévation afin de protéger la route et ses utilisateurs de l’eau environnante et des inondations.

On retrouve la trace de ces levades dans les régions marécageuses comme le Médoc ou les Landes girondines. La plus documentée est la levade du Médoc qui relie Bordeaux à Soulac, récemment datée d’époque romaine. L’autre levade souvent citée est justement la voie romaine littorale dont nous avons parlé en introduction. Elle est indiquée clairement comme “ancienne levée” sur les cartes du XVIIIe siècle entre Bordeaux et Biganos.

Contrairement à la croyance populaire, une voie romaine n’est pas pavée (à de rares exceptions près). Elle utilise la matière première accessible en abondance là où elle passe. Dans notre région c’est principalement le sable et parfois l’alios, ce grès ferrugineux formé naturellement par concrétion des grains de sables et des hydroxydes de fer.

La levade est ainsi créée par creusement de fossés latéraux dont le sable ainsi dégagé sert à surélever la partie centrale. La route elle-même est bombée grâce, en principe, à des couches d’alios plus épaisses au centre, recouvertes d’autre couches de sable compacté ce qui permet le ruissellement des eaux de pluie vers les fossés latéraux.

Ainsi donc, nous avons un lieu-dit “Maison Rouge” qui est un indice sur la présence possible d’une voie romaine, et nous avons justement une levade au même endroit, le tout parfaitement parallèle avec l’axe théorique que nous avons tracé entre Bordeaux et Dax qui passe à quelques centaines de mètres !

On note sur le cadastre napoléonien un endroit appelé “borne de la levade” placé directement sur la voie au sud de Maison Rouge. Naturellement se pose alors la question de la présence d’une ancienne borne milliaire qui aurait survécu pendant près de 2000 ans.

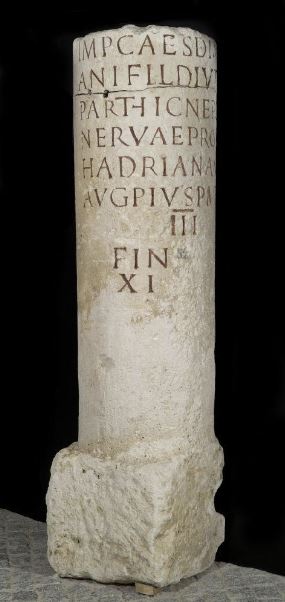

Les bornes milliaires sont des colonnes de pierre, hautes généralement de 1,5m à 3m qui jalonnaient les voies romaines pour indiquer les distances les séparant des chef-lieux de cités, dans notre cas Bordeaux et Dax. Elles présentaient un texte gravé et peint en rouge mentionnant le nom de l’empereur à l’origine de la construction de la voie, ses titres honorifiques et enfin la distance exprimée en mille romain (1,48 km), en lieue romanisée (2,22 km) ou en lieue gauloise (2,44 km) suivant les régions.

Malheureusement une seule borne milliaire (ou leuguaire) a été retrouvée en Gironde, celle des Babinots à Saint-Ciers-sur-Gironde. Ces grandes colonnes de pierre ont vite été convoitées ou recyclées pour d’autres utilisations, ce qui explique le peu d’exemplaires retrouvés. Il est également probable que dans des zones où la pierre est rare, comme ici dans la lande, les indications routières ont pu être faites de bois, et donc disparaître rapidement après la fin de l’Empire Romain.

retrouvée à Saint-Pierre-les-Églises en 1803

D’autre part, en regardant de plus près le cadastre napoléonien de la commune du Barp (1842), on dénombre pas moins de 15 bornes signalées servant à délimiter principalement les limites sud et ouest de la commune. Ceci découle d’une volonté de bornage du territoire relativement récente, sûrement au XVIIIe siècle. Dans ce contexte, il y a peu de chance que la “borne de la levade” ait été une borne romaine.

Mais on ne sait jamais. Peut être retrouverons nous cette borne un jour (elle n’est plus sur place aujourd’hui), enfouie dans le sable et qu’elle nous réservera une belle surprise.

À présent, recherchons des traces de cette ancienne levade sur les photos aériennes et les vues satellites pour confirmer sa présence et analyser son empreinte au sol.

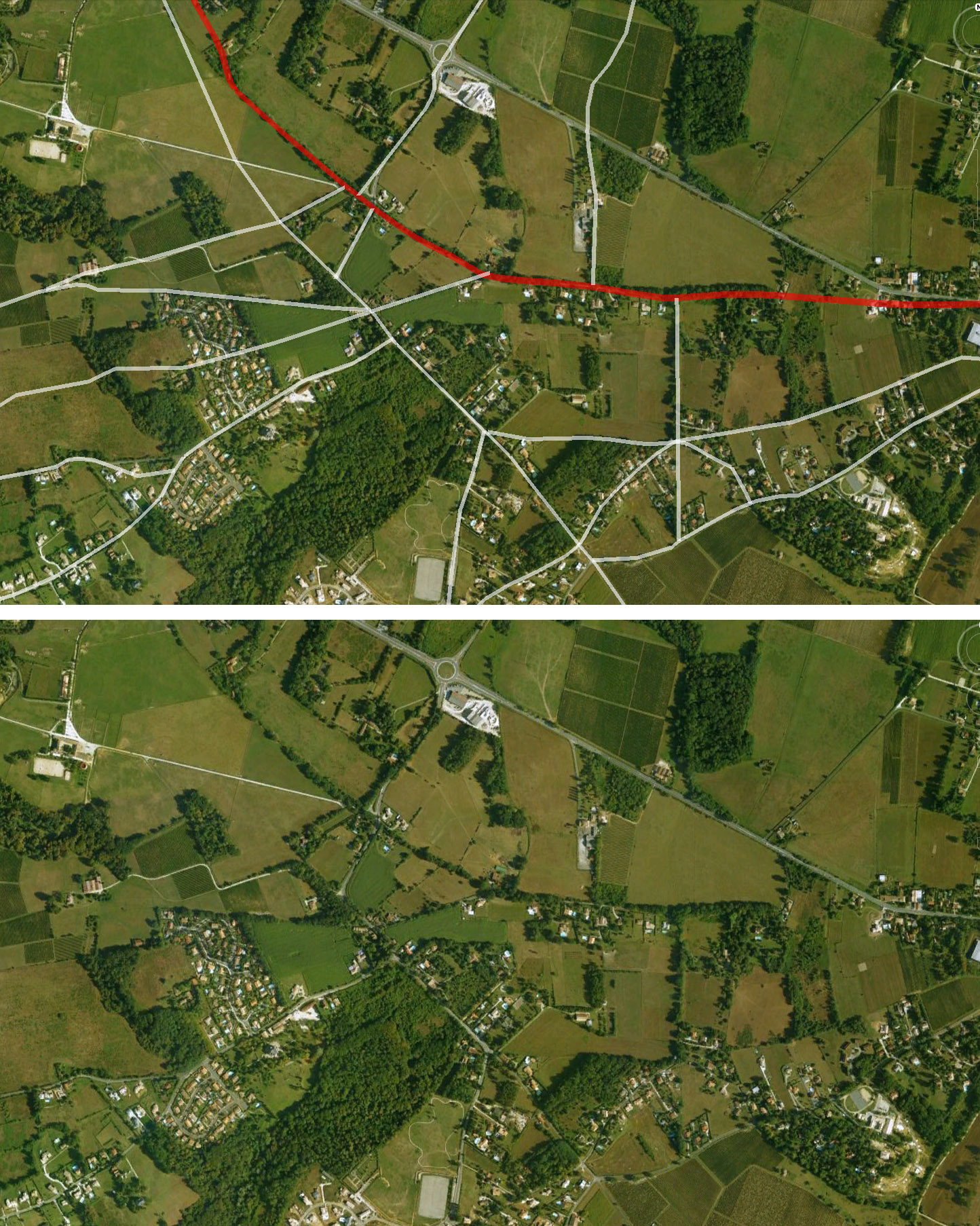

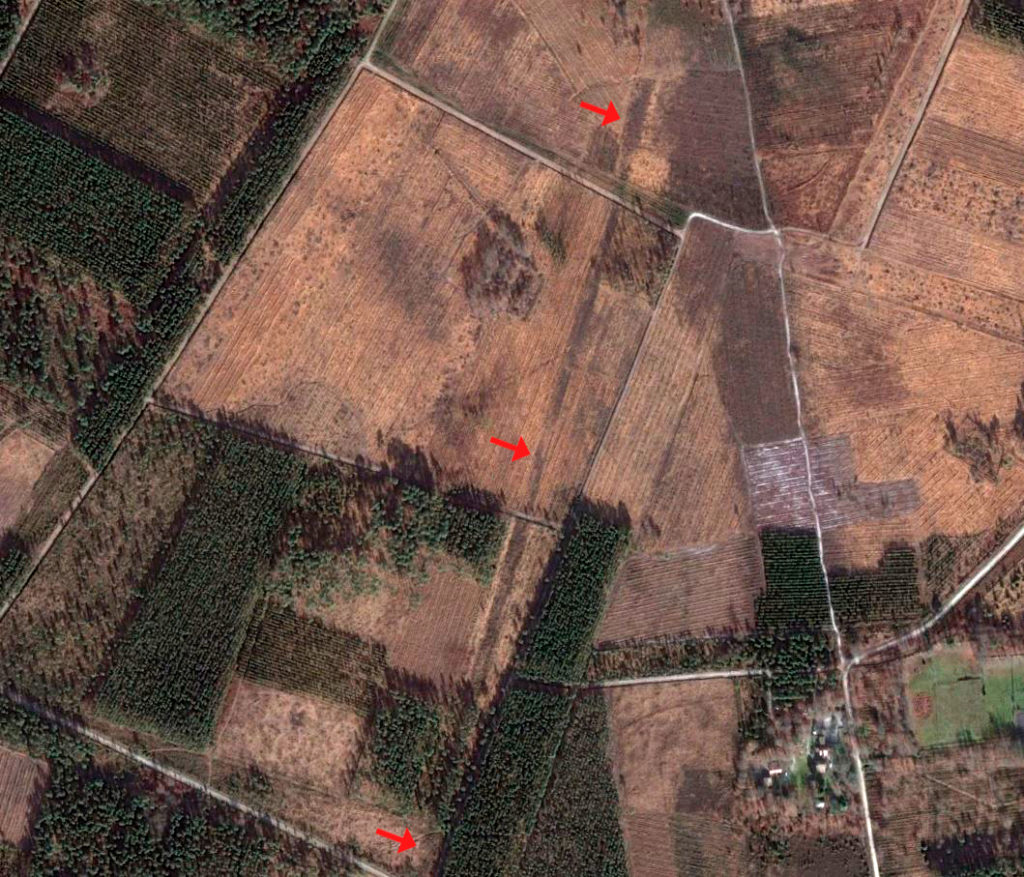

Le résultat est que cette levade est tout à fait visible, au moins dans ce secteur, sur certains clichés, comme sur cette image satellite datant de janvier 2016 (figure 10). L’empreinte de la voie plus sombre se détache nettement de son environnement plus clair tout juste déboisé en 2015.

La voie est encore plus visible sur cette photo aérienne des années 50, prise au sud du lieu-dit “Maison Rouge”. Ce secteur venait d’être déboisé, ce qui permet de bien observer son tracé et son emprise.

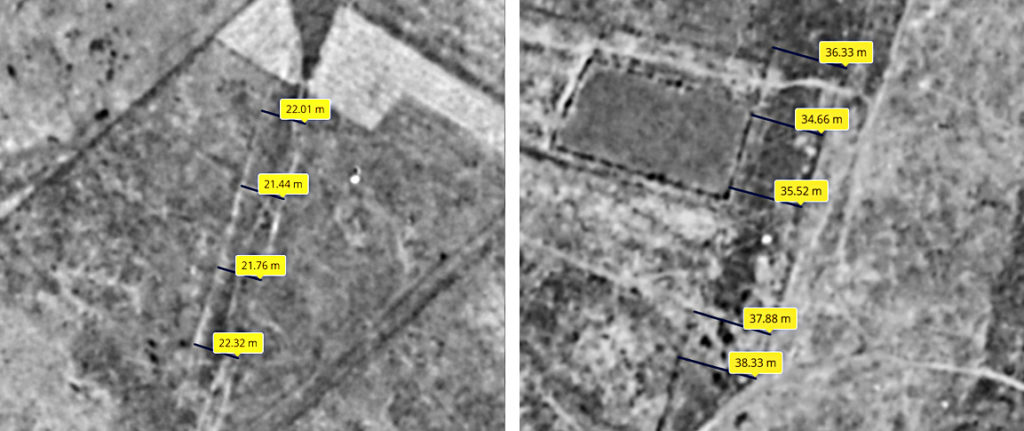

La trace est tellement nette que l’on distingue les deux fossés de drainage latéraux. Grâce à un outil numérique il est facilement possible de mesurer la largeur de la voie (figure 12).

La largeur de son emprise est de plus de 20m, ce qui correspond aux critères standards d’une voie romaine, notamment la voie littorale qui a les mêmes caractéristiques. Sur certaines parties dans le secteur de Maison Rouge, on observe des lignes plus espacées le long de la voie ayant un écartement variant de 34 à 38 m sur les photos aériennes IGN de 1950-1965. Ces lignes, vu leur écartement, pourrait correspondre à des “fossés limites” parfois constatés sur des voies romaines, et interprétés comme marquant les limites d’expropriation. Ces fossés sont différents des canaux de drainage et servent à délimiter l’emprise publique de la voie. En faisant une moyenne de nos mesures de l’écartement de ces limites, on trouve 35,5 m. Cette distance correspond à 120 pieds romains, soit à un actus, exactement la longueur déjà constatée sur d’autres voies romaines pour ce type de fossés ! Bien sûr cela ne reste qu’une hypothèse et devra être validé par des fouilles éventuelles sur le terrain.

De toute évidence nous sommes en présence de la voie romaine “intérieure” Burdigala – Aquae Tarbellicae. Une campagne de fouille sur le terrain permettrait de valider définitivement notre proposition. On peut s’étonner que le souvenir de cette voie se soit perdu et les recherches entreprises pour en retrouver le tracé n’avaient jamais retrouvé les traces que nous mettons en évidence aujourd’hui. Cela semble d’autant plus étonnant que l’ancienne levade est pourtant clairement indiquée sur le cadastre napoléonien du Barp. Sans doute les chercheurs précédents ont été trop influencés par un passage obligé par Salles (longtemps considéré comme Salomagus) ou par Belin-Beliet dont on sait qu’un des itinéraires jacquaires y passait. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce point un peu plus loin.

Si nous actons le fait que nous sommes bien en présence de la voie romaine, alors nous nous devons de revenir sur la question du terme “Maison Rouge”.

Comme nous l’écrivions plus haut, le toponyme “Maison Rouge” indique souvent le passage d’une voie romaine, sans que l’on puisse vraiment expliquer pourquoi. Cette “Maison Rouge” du Barp est un cas d’école. Une voie romaine passe effectivement à proximité et des gisements d’argile sont présents dans la même zone.

Comment expliquer ce phénomène ? Les romains qui tracent la voie à travers le paysage, suivent sans doute un cahier des charges précis pour ce genre de bâtiment officiel qui doit être reconnu de tous. Les tegulae, ces grandes tuiles plates en argile cuite typiquement romaines, sont évidemment utilisées pour la toiture, mais également peut-être des briques rouges, toujours en argile cuite. Cela pourrait expliquer la tradition d’une maison rouge véhiculée à travers le temps. Certaines fouilles archéologiques ont également démontré que les murs des mansiones pouvaient être enduits de rouge.

Pour ce chantier qui nécessite autant de briques et de tuiles, il faut absolument de l’argile disponible à proximité, ce qui expliquerait la présence de gisements fréquemment retrouvés près des “Maisons Rouges” et sans doute exploités par les romains pour la construction de ces mansiones. Cela induirait également que le lieu d’implantation des étapes aient été influencé aussi en fonction de la présence proche de lieux d’extraction d’argile (une source d’eau potable est également indispensable), critère singulier en pleine lande sableuse et marécageuse.

La voie romaine vers Bordeaux

Maintenant que nous avons une portion bien identifiée au sud-ouest du Barp, il n’est pas difficile de chercher la trace de la voie en remontant vers le nord.

Bien que l’exploitation forestière ait fortement perturbé toute cette zone entre Bordeaux et le bassin de la Leyre, la voie survit par endroit via des chemins forestiers ou des crastes gardant les mêmes tracés et orientations.

Au nord de Maison Rouge, la voie passe par les lieu-dits Lassere, Lombreyre, le Murat, les Lagunons, Peyon, Lipomey, la Roseyre, Cassus, la Ségreyre, les Granges pour finalement arriver au château de Léognan et buter contre le ruisseau du Véret (figure 13 & 14).

Au-delà, il est difficile de suivre sa trace. L’urbanisation autour de Bordeaux devient trop dense pour espérer la suivre facilement. Bien que nous ayons analysé avec minutie les cadastres napoléoniens, les photos aériennes, les vieilles cartes et les photos satellites, il ne nous a pas été possible d’avoir des certitudes sur la fin de son tracé pour rejoindre Burdigala.

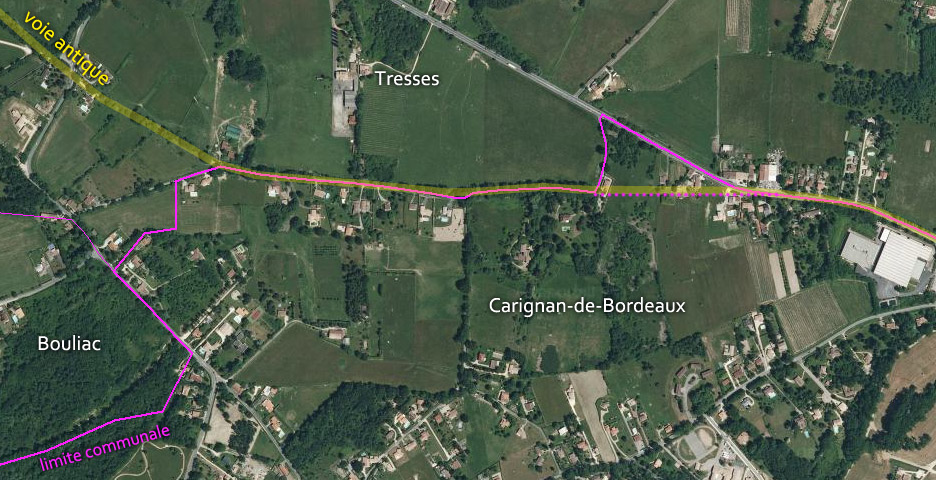

En poursuivant le prolongement théorique de l’axe de la partie repérée jusqu’ici, la voie devait traverser les territoires de Léognan, Gradignan et Talence avant d’arriver à Bordeaux.

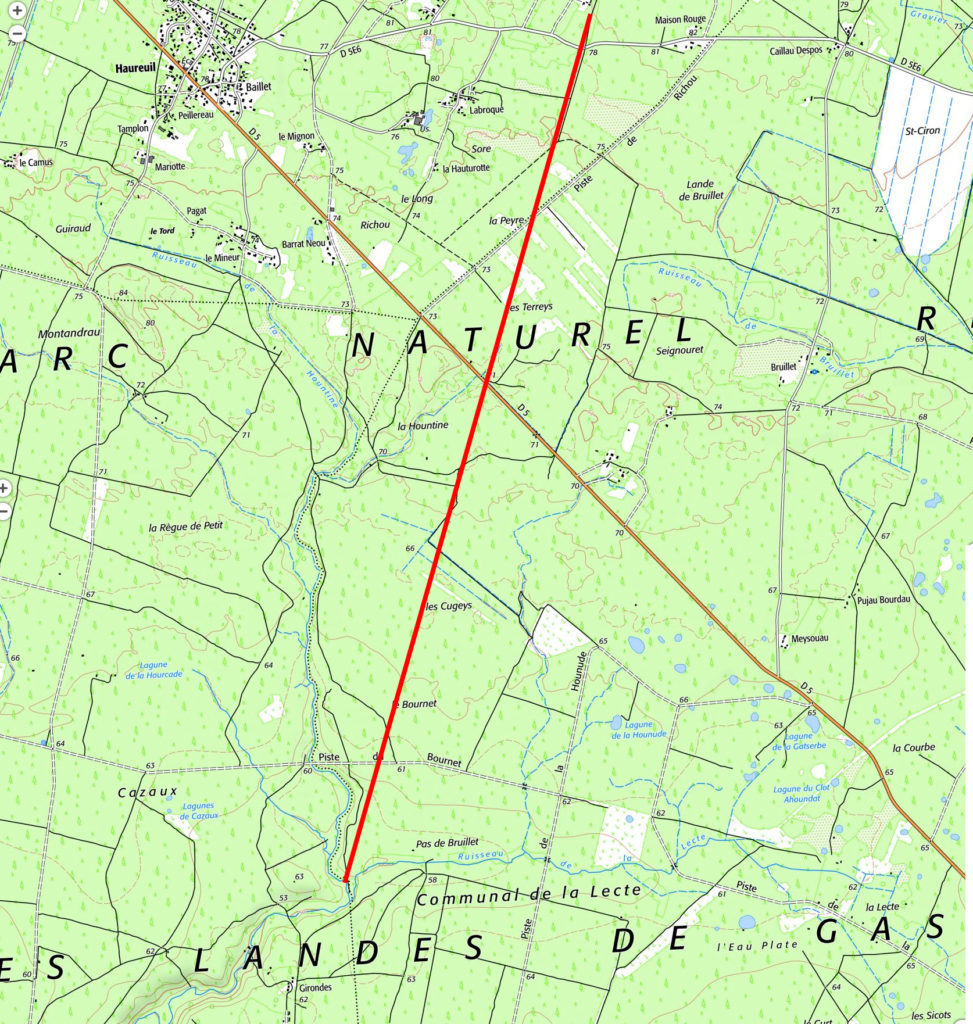

La voie au sud de Maison Rouge

Au sud de Maison Rouge, la voie se dirige toujours en ligne droite vers Dax. On peut encore voir sa trace jusqu’aux premiers cours d’eau qu’elle doit franchir depuis celui du Véret Blanc (à Léognan). Il s’agit du confluent des ruisseaux de la Hountine et de la Lecte. La Hountine se jette ensuite dans le ruisseau de la Paillasse qui rejoint La Leyre à Belin-Beliet (figure 15).

À l’endroit où la voie arrive sur le cours d’eau est signalé sur le cadastre Napoléonien de Belin-Beliet un passage à gué appelé “Pas des Fourches” ou “Pas de la Fourche”, peut être en référence aux deux ruisseaux formant une “fourche” en cet endroit, ou encore en souvenir d’une bifurcation importante de deux chemins formant une “fourche”.

La présence d’un passage à gué au débouché exact de la voie romaine n’est sans doute pas un hasard, même si ces passages ont pu évoluer et parfois changer d’emplacement avec le temps.

À partir de ce point, il est difficile de suivre la voie. Encore une fois, l’exploitation forestière en a complètement effacé les traces les plus évidentes. Logiquement, le tracé doit continuer en ligne toujours dans le même axe, peut-être avec un léger décalage dû au passage du cours d’eau.

Les arpenteurs romains n’ont pas commencé une voie romaine allant tout droit vers Dax sur plus de 35 km pour tout d’un coup changer d’avis au moindre obstacle et prendre une toute autre direction.

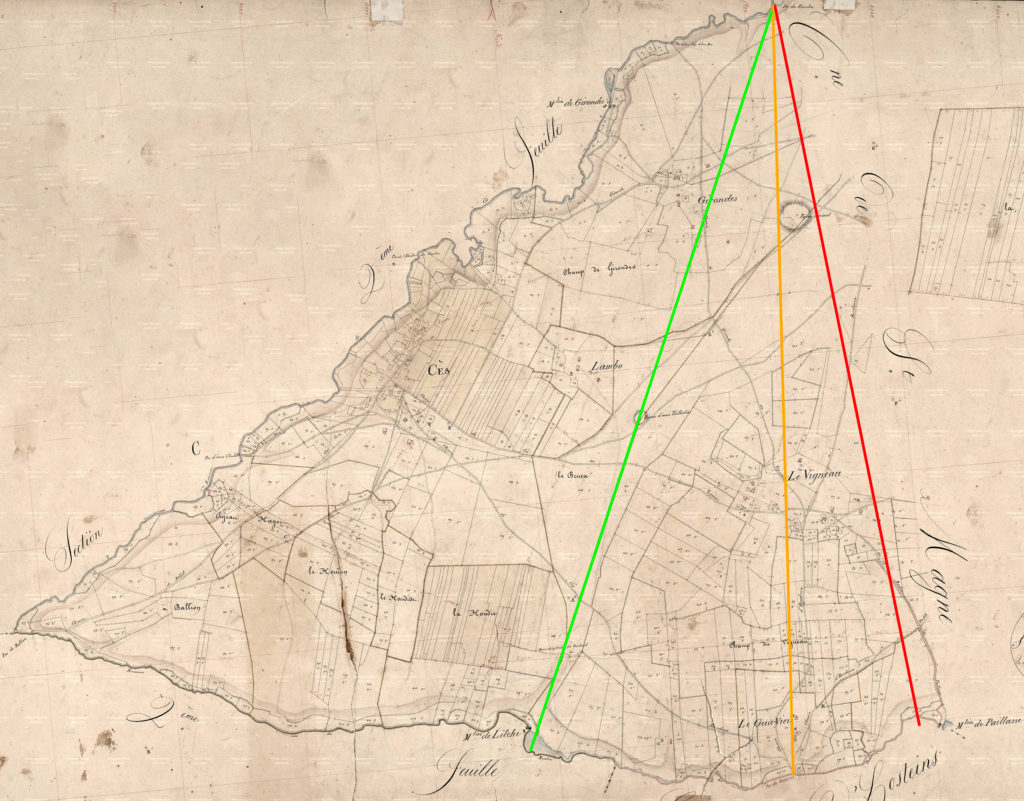

La question de la direction de la voie après le Pas des Fourches est un bon exemple des hésitations nombreuses qui peuvent se présenter en l’absence de preuves formelles (figure 16).

À partir de ce passage à gué, trois possibilités semblent se dessiner pour atteindre et franchir le ruisseau de Paillasse plus au sud:

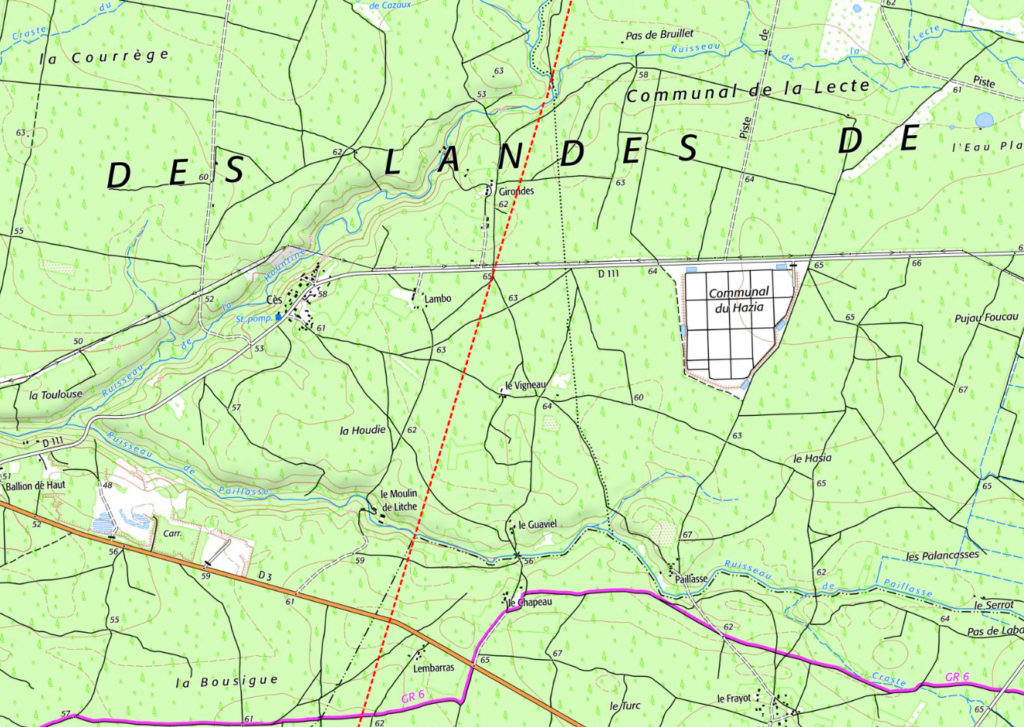

1 – Soit la voie descend au sud en ligne droite en suivant la limite de communes entre Belin-Beliet et Saint-Magne (en rouge sur la figure 16). En effet cette limite est rectiligne et a comme point de départ le “Pas des Fourches” où justement arrive notre voie romaine (ligne rouge sur la figure 16).

2 – Soit la voie passe par le Vigneau pour atteindre le lieu-dit Guaviel sur le ruisseau de Paillasse (en orange sur la figure 16). En effet ce toponyme signifie “vieux passage à gué”. Le fait qu’il soit qualifié de “vieux” est un argument assez crédible pour le faire remonter au moins au XIIe siècle. Par opposition, les qualificatifs du type “nouveau”, comme dans Castelnau (le nouveau château) remontent en général aux XIIIe/XIVe siècles. On a donc à faire ici à un très vieux point de franchissement du ruisseau de Paillasse, ce que les nombreux chemins y menant sur les vieilles cartes confirment.

3 – Dernière hypothèse (en vert sur la figure 16), la voie suit son orientation initiale et traverse donc le hameau de Girondes, suit des limites de parcelles encore orientées dans le même axe, passe par la borne de la Combe de Guibaut (indiquée sur le cadastre napoléonien) pour finalement franchir le ruisseau au niveau du moulin à eau de Litche.

Il est difficile de se prononcer pour l’instant sans indices plus concrets.

Une histoire de limites

À ce stade de nos recherches, il est nécessaire de faire un petit rappel historique.

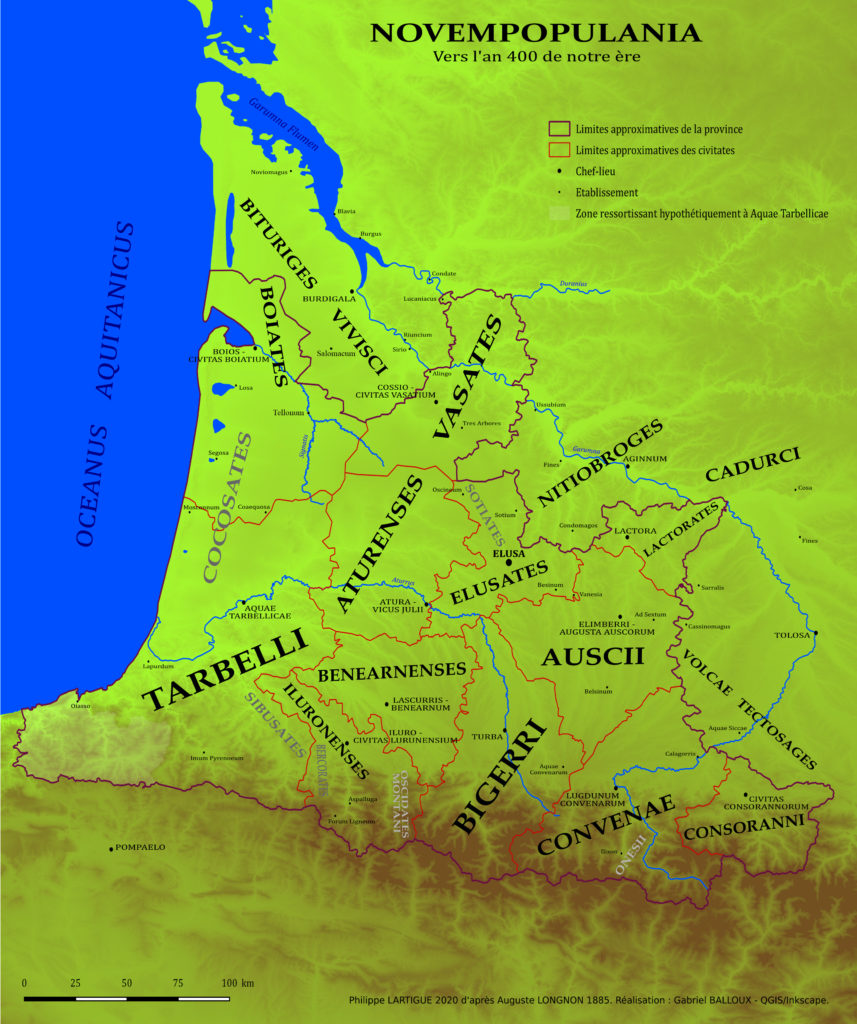

Pour simplifier, les limites de nos départements sont en grande partie issues directement des diocèses de l’Ancien Régime qui étaient eux-mêmes calqués sur les frontières des cités gallo-romaines.

Quand on parle de cité gallo-romaines, c’est au sens de civitas, c’est à dire non seulement le chef-lieu de cité mais aussi tout le territoire qu’il contrôle administrativement et politiquement.

Dans notre cas, les quatre civitates concernées par le territoire étudié sont :

- Boïos, cité des Boïates, située sur le delta de la Leyre au fond du Bassin d’Arcachon, au lieu-dit Lamothe sur la commune de Biganos.

- Cossium, cité de Vasates, située à l’emplacement actuel de Bazas

- Burdigala, cité des Bituriges Vivisques, actuelle ville de Bordeaux

- et Aquae Tarbellicae, cité des Tarbelles, devenue la ville de Dax.

Tous ces territoires avaient des frontières communes dans la zone traversée par notre voie romaine. Bien que les historiens s’accordent à dire que les limites des civitates ont peu changé avec les diocèses, les arrondissements ou les paroisses, la réalité est évidemment beaucoup plus complexe.

Il est aujourd’hui très compliqué de dire avec précision quelles étaient les limites des cités.

François Thierry dans son livre “archéologie en Buch et Born”, en cherchant à définir plus précisément les limites de la cité de Boïates, remarque très justement qu’il existe deux lieux portant des termes frontières reconnus sur le territoire étudié: la Croix d’Hins et Girondes.

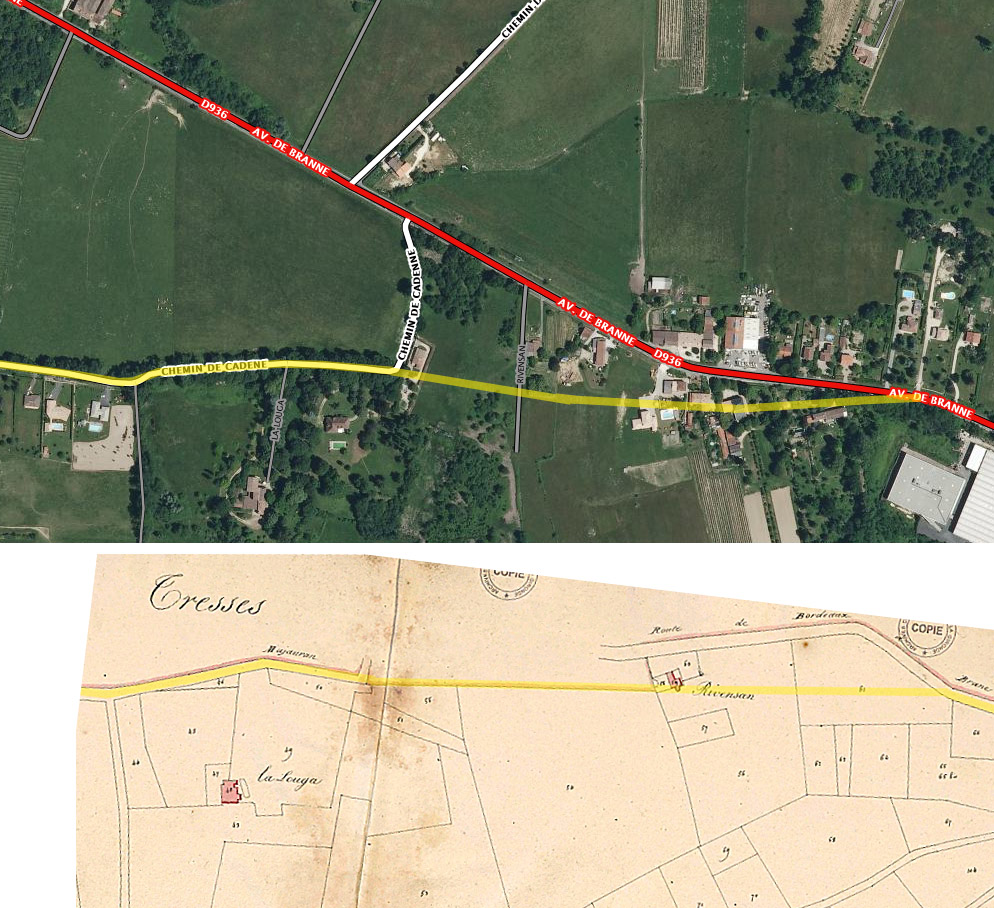

La Croix d’Hins se situe sur la commune de Marcheprime et marque la frontière entre les Bituriges Vivisques et les Boïates. Hins provient du latin “fines” qui veut dire “limite”. Le lieu, et ce n’est pas un hasard, est situé sur le tracé de la voie romaine “littorale” entre Burdigala et Boïos.

Le deuxième lieu “frontière” identifié par François Thierry est donc “Girondes”. Bien que ce nom nous soit familier à cause du département de la Gironde, il est bon de se poser la question de son origine. Il viendrait en fait d’un mot primitif «ecoranda» signifiant une frontière ou une limite administrative. Ce mot d’origine celte a donné toute une série de dérivés tels que : Ingrandes, Égurande, Guirande, Eyrans, Girande et donc Gironde.

L’exemple le plus connu est celui de l’estuaire de la Garonne qui après avoir reçu les eaux de la Dordogne porte le nom de Gironde car il a toujours joué un rôle de frontière entre les territoires; par exemple à l’époque romaine entre la cité des Santons (Saintes) et celle des Bituriges Vivisques (Bordeaux).

Mais revenons à notre “Girondes” mentionné par François Thierry. Ce petit hameau de Belin-Beliet, est situé à proximité de la voie romaine “intérieure”, juste après le passage à gué du “Pas des Fourches” (voir figure 16).

Le terme prendrait donc tout son sens, et tout comme la Croix d’Hins, Girondes est placé sur une voie romaine (en plus d’un cours d’eau). Il pourrait ainsi être un indice de frontière entre les Boïates à l’est et les Vasates à l’ouest.

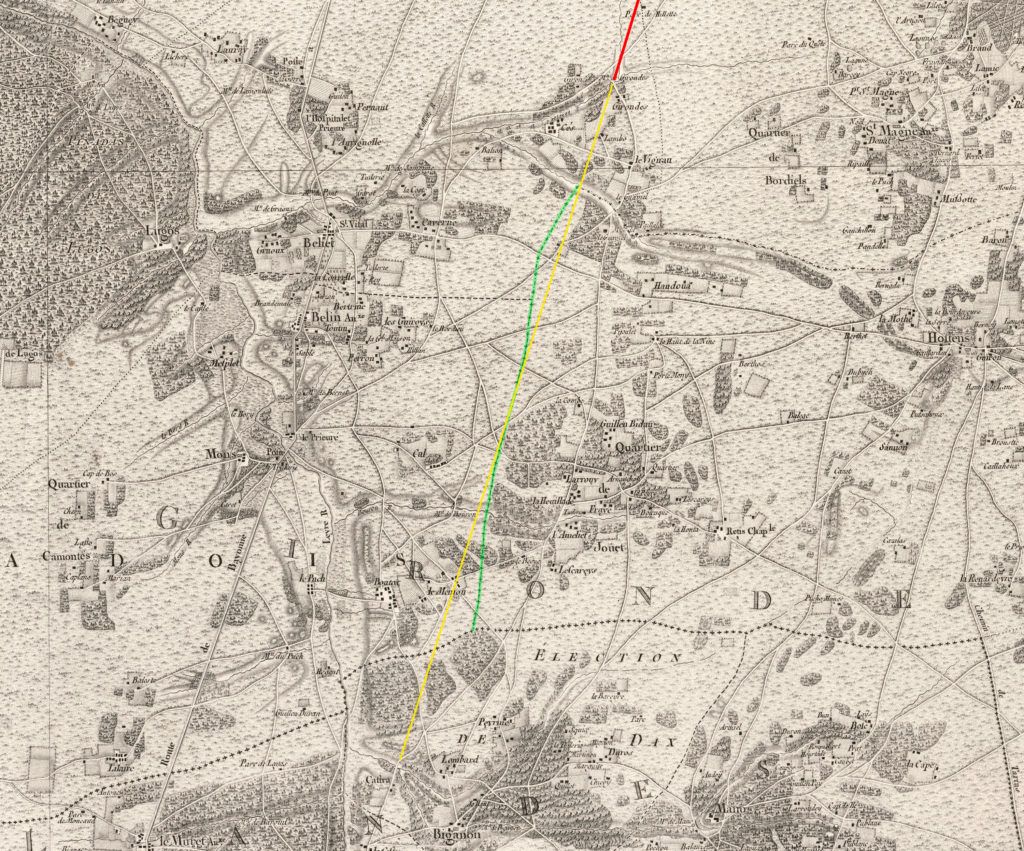

D’autre part, en consultant les cartes de Belleyme datant du XVIIIe siècle et en les superposant à nos notes cartographiques via des outils numériques, nous constatons qu’une ancienne limite de communes (séparant Belin, Beliet et Hostens) et d’arrondissement indiquée sur la carte de Belleyme, mais disparue de nos jours, se calque parfaitement sur l’axe théorique de la voie que nous avions tracé (figure 17).

Cela n’est peut être qu’une coïncidence, mais il démontre que dans ce secteur les limites de territoires ont bougées avec le temps et qu’elles étaient à une époque, à minima, parallèles à la voie romaine.

Il faut s’imaginer la lande à une époque reculée, non plantée de pins. Une vaste étendue plate, sableuse et marécageuse, où le regard porte jusqu’à perte de vue. Les seuls repères géographiques sont les cours d’eau, les lagunes, les pujeaux (petites éminences sableuses) et quelques bosquets de d’arbres. La moindre anomalie paysagère est utilisée comme repère de limite.

Quoi de plus ostentatoire qu’une voie romaine, énorme levée de sable, qui coupe un paysage désolé en deux sur des dizaines de kilomètres ? Il n’est donc pas étonnant que dans ce contexte notre voie romaine ait pu servir de limite de territoire.

On ne peut s’empêcher de penser à l’article de Raymonde Bruzat paru en 1982 dans le Bulletin de la Société de Borda intitulé “À propos d’une enclave du diocèse de Bazas: limites anciennes et vieux chemins dans la Moyenne Leyre”. Elle y débat justement d’anomalies dans les limites de territoire et des nombreuses querelles intervenues entre diocèses dans ce secteur, en ignorant que la voie romaine passait justement au même endroit. Pourtant cette information est primordiale pour appréhender le problème des frontières de territoires dans ce secteur.

Cette limite de territoire, indiquée donc sur la carte de Belleyme du XVIIIe siècle, se superpose au prolongement théorique de la voie romaine suivant l’axe du dernier tronçon repéré (Pas des Fourches). Elle est un indice précieux sur le fait que la levade devait vraisemblablement continuer dans son axe initial, toujours tout droit vers Dax, sans se soucier d’éventuels obstacles, et sans avoir à faire des détours pour relier tel ou tel habitat déjà existant à l’époque.

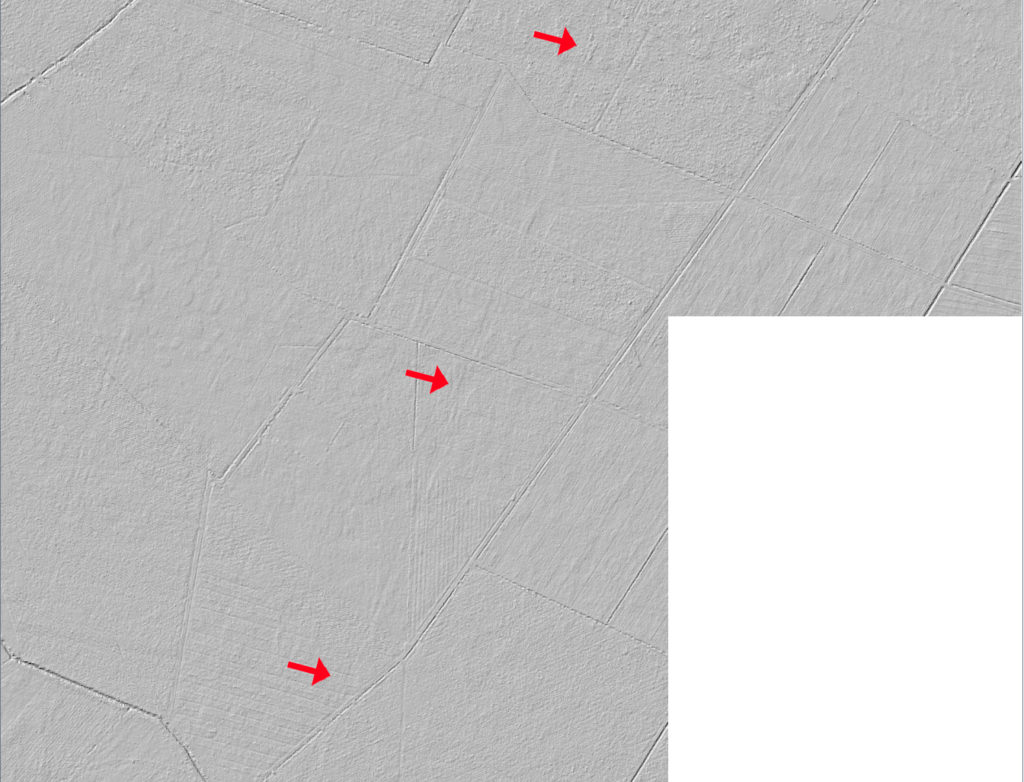

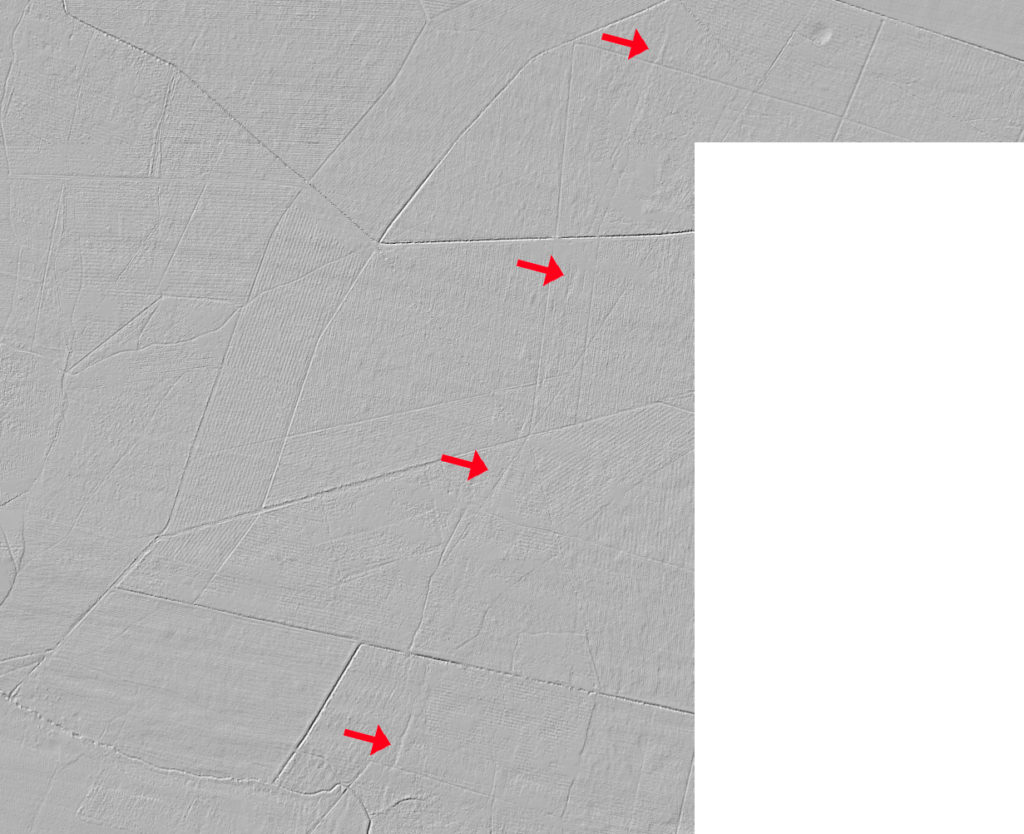

RGE ALTI

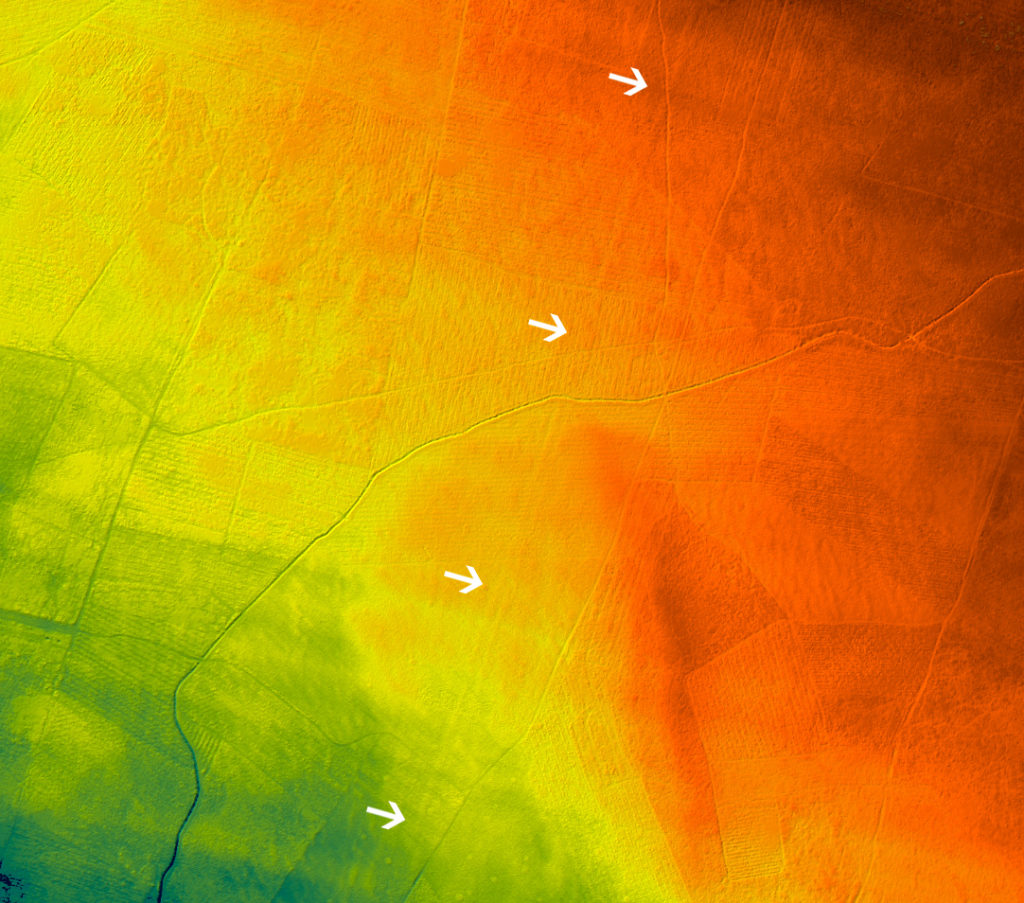

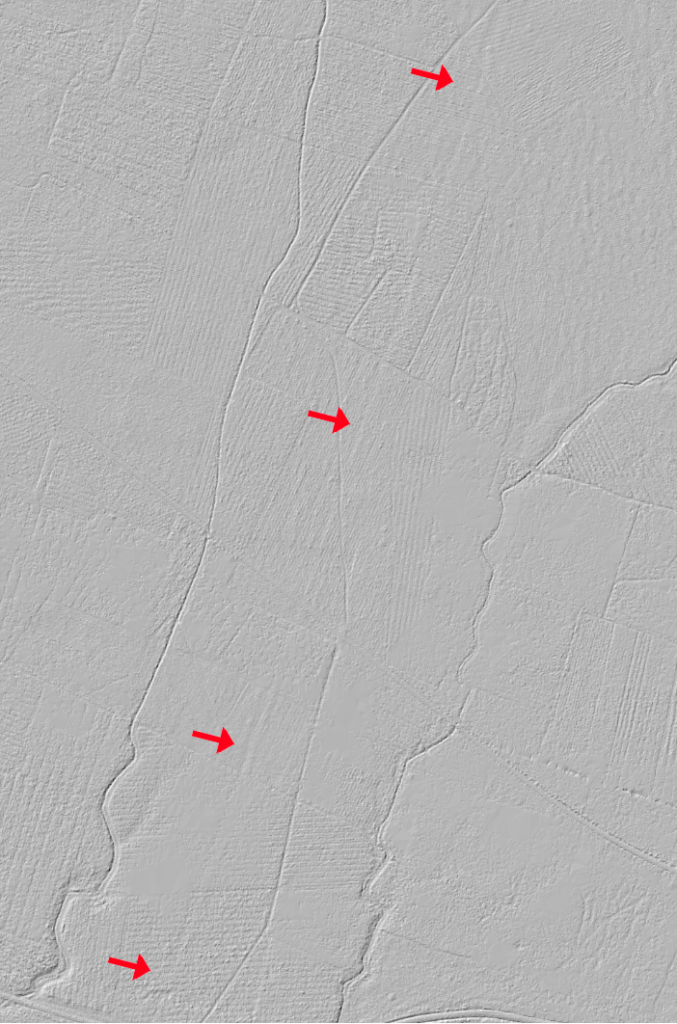

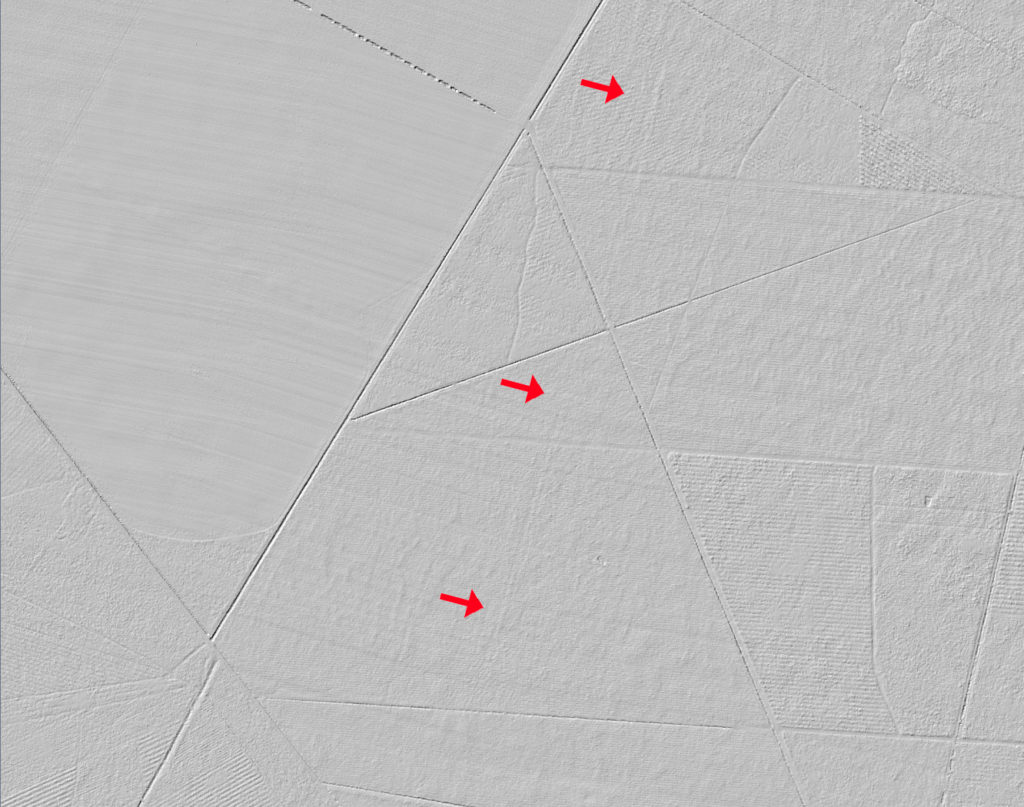

Mais un autre outil numérique va nous venir en aide pour préciser le tracé de la voie romaine et trouver de nouveaux indices: le service RGE ALTI de l’IGN. Il s’agit d’un modèle numérique de terrain qui décrit le relief du territoire français à grande échelle. Sa précision est de quelques centimètres dans les zones inondables ou littorales pour répondre aux besoins liés à la mise en œuvre de la directive européenne inondation. De plus, le RGE ALTI a l’avantage d’être mis à jour à partir des relevés obtenus par LIDAR aéroporté, ce qui permet de “voir” le relief à travers la végétation dense, comme la forêt de pins.

En récupérant les dalles de ce service, et en étudiant le secteur qui nous concerne, on remarque au sud du ruisseau de Paillasse des légères différences de niveau (de l’ordre de quelques centimètres), révélant un long chemin rectiligne large d’une vingtaine de mètres, évoquant la voie romaine recherchée (figure 18).

Ainsi, comme nous l’avions supposé plus haut, la voie se confond effectivement avec les anciennes limites de territoire indiquées sur la carte de Belleyme.

Si nous extrapolons l’axe du tronçon retrouvé vers le nord, nous constatons qu’aucune de nos suppositions pour la figure 16 n’étaient exactement la bonne. Après avoir franchi le ruisseau de la Hountine au Pas des Fourches, la voie devait passer légèrement à l’est de Girondes, et descendre au sud pour traverser le ruisseau de Paillasse entre le moulin de Litche et le Guavieil (figure 19). Cet endroit est précisément là où passe la limite de communes actuelle entre Belin-Beliet et Hostens, témoin fossile (sur une courte distance) de l’ancienne limite de territoire observée sur la carte de Belleyme, qui elle se calque presque parfaitement avec la voie romaine jusqu’à la frontière entre la Gironde et les Landes plus au sud.

Notons que le Guavieil a été indéniablement un passage ancien du ruisseau de Paillasse, mais sûrement à une époque postérieure. La période trouble qui a suivi les invasions germaniques du IIIe siècle, a eu notamment des incidences sur l’état des voies romaines et plus particulièrement des ponts qui ont été détruits, ou qui par manque d’entretien se sont rapidement dégradés. Pour pallier ce problème, les gués à proximité furent utilisés en remplacement des ponts disparus. C’est sans doute ce qu’il s’est passé ici, le franchissement du ruisseau de Paillasse par le pont de la voie romaine ayant été déporté plus à l’est vers le gué du Guavieil.

Après le franchissement du ruisseau de Paillasse, il est possible de suivre les traces de la voie romaine grâce au service RGE ALTI sur au moins quatre kilomètres, c’est à dire jusqu’au prochain obstacle majeur, le ruisseau de Bouron.

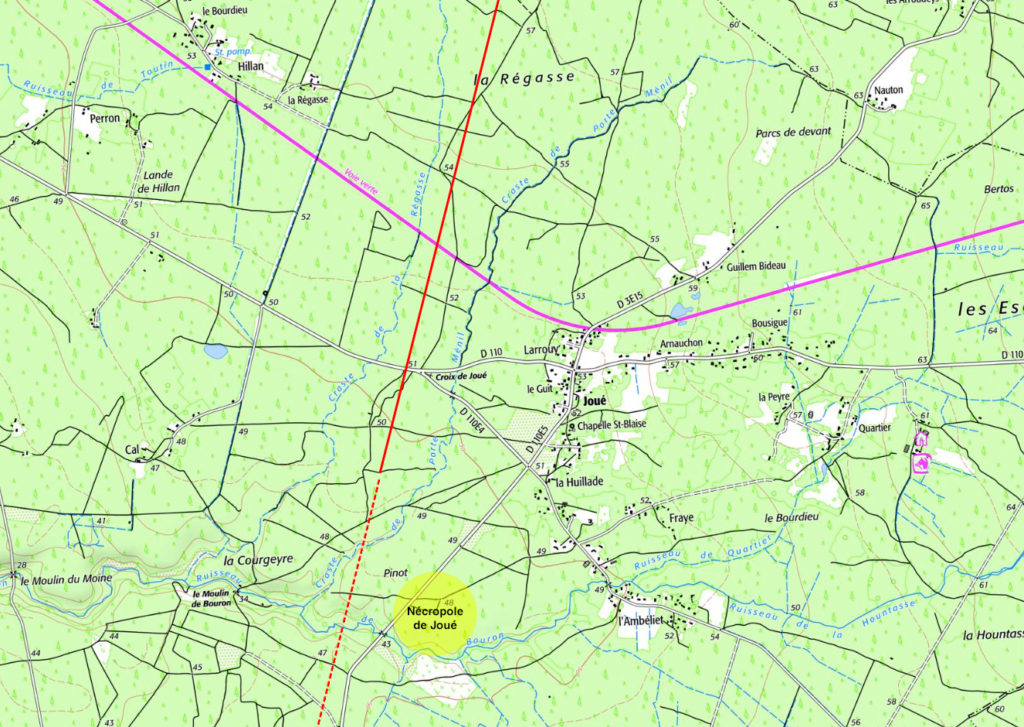

Avant cela, elle traverse les landes de Gouil Peyruc et de la Régasse, avant de s’engager entre la craste de la Régasse et celle de Porte Ménil (figure 19bis).

Elle croise la D110 à quelques mètres à l’ouest de la Croix de Joué, puis toujours dans le même axe, traverse la craste de Porte Ménil avant de franchir le ruisseau de Bouron au niveau de l’ancien moulin à eau de Pinot (figure 20).

À noter qu’à quelques centaines de mètres à l’est se trouve la nécropole de Joué datant de l’âge du fer et composée d’au moins six tumulus. En 2010 une fouille de sauvetage a permis de retrouver une sépulture dans un des tumulus avec son urne décorée, datée de 550-400 avant J.-C. Évidemment cette nécropole est antérieure à la création de la voie romaine, mais elle nous rappelle que dans ce secteur, des peuples s’étaient déjà implantés le long de la Leyre et de ses affluents.

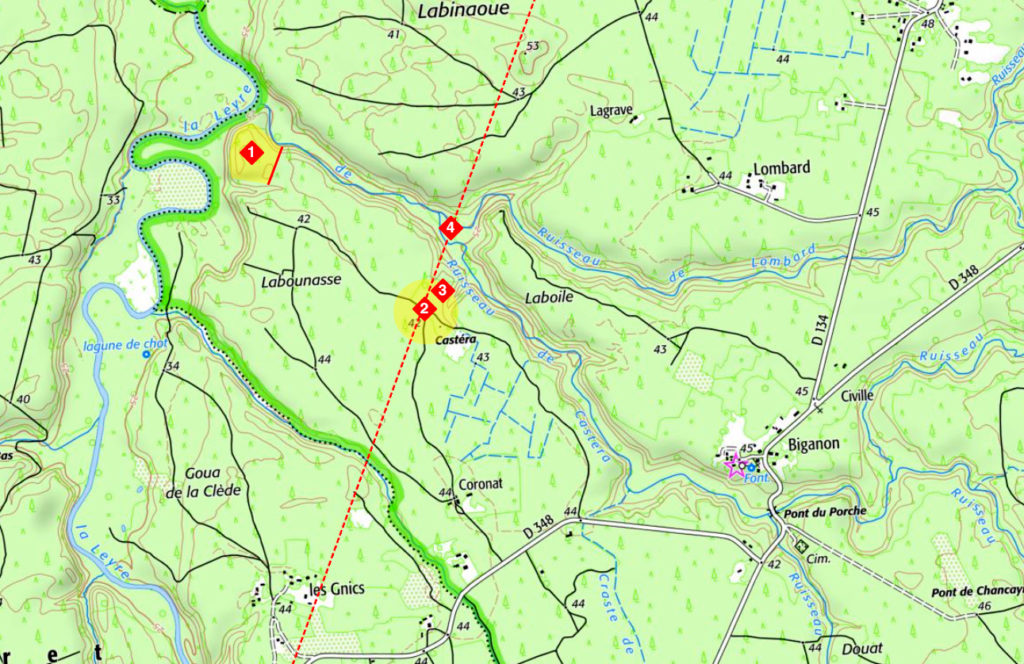

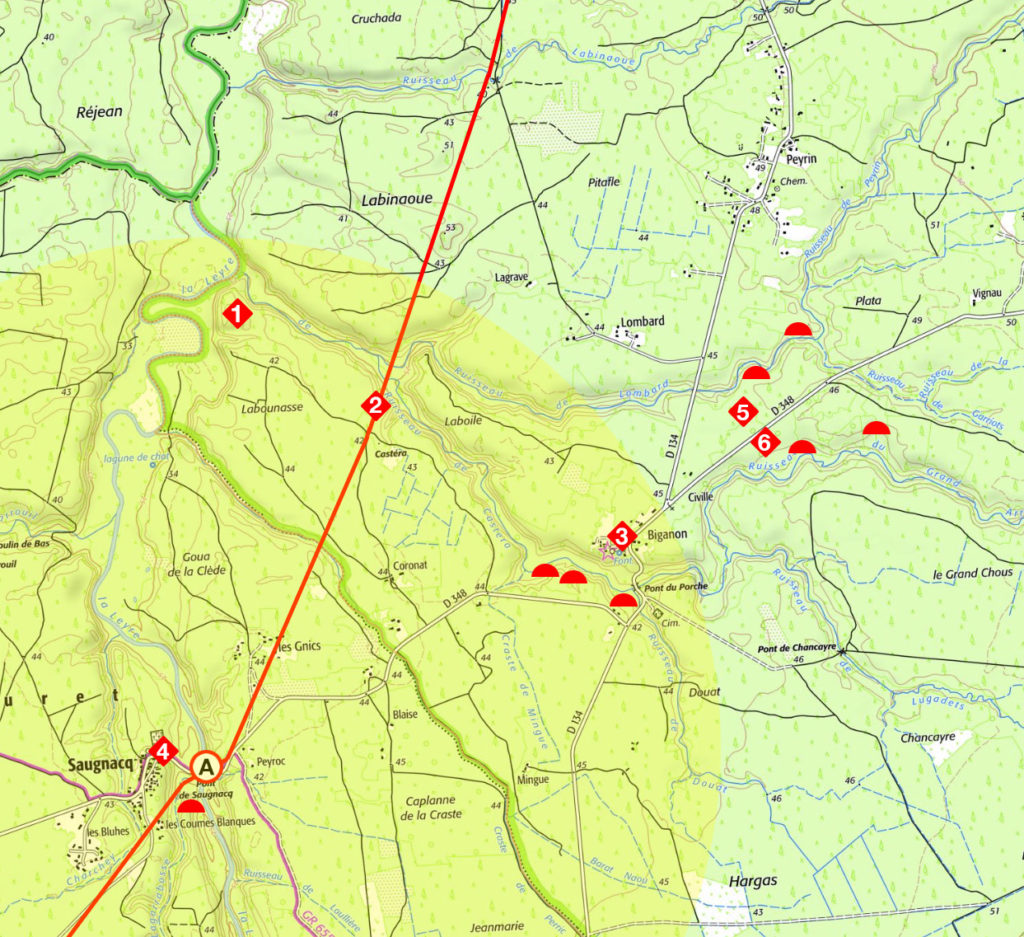

En continuant toujours dans le même axe, la voie passerait par le Meynieu à l’est du hameau de Boutox, avant de franchir la limite départementale entre la Gironde et les Landes. Après cette frontière, elle traverse le ruisseau de Labinaoue, parcourt le plateau éponyme pour finalement arriver au lieu-dit du Castéra.

Le Castéra

Le Castera se situe sur l’ancienne paroisse de Biganon, aujourd’hui rattachée au Moustey. Le toponyme évoque un ancien lieu fortifié. On retrouve souvent ce terme dans le sud-ouest sous la forme Castra ou Castera. C’est la forme gasconne du mot latin castrum, qui désigne un “lieu fortifié”. Le terme peut être utilisé pour qualifier des réalités très diverses, allant d’un camp retranché à un petit château, mais l’on constate qu’il se rapporte généralement à des ouvrages défensifs d’origine très ancienne.

Une légende locale évoque à cet endroit un “château” surplombant la large vallée du ruisseau du Castéra, mais aucune fortification n’est clairement visible sur place.

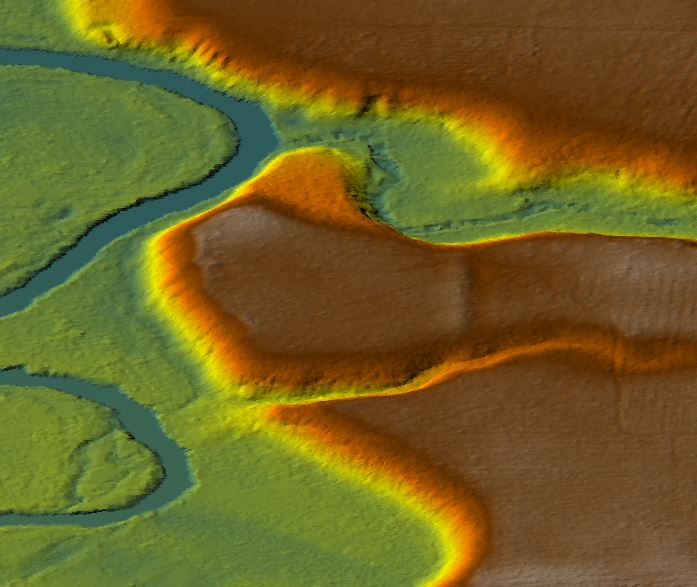

Grâce au service RGE ALTI de l’IGN nous pouvons remarquer une anomalie de relief à l’extrémité ouest du plateau du Castera surplombant la Leyre (figure 21). On devine clairement un talus barrant l’accès est, le seul côté non protégé naturellement par les pentes abruptes creusées par la Leyre et ses affluents. Cette configuration est typique des camps retranchés. Sans sondage archéologique sur place, il est difficile de dater cette fortification, mais sa typologie évoque un ouvrage antique ou proto-historique.

Depuis Bordeaux, il s’agit du premier lieu clairement identifié comme fortifié que croise la voie romaine, ce qui n’est pas anodin.

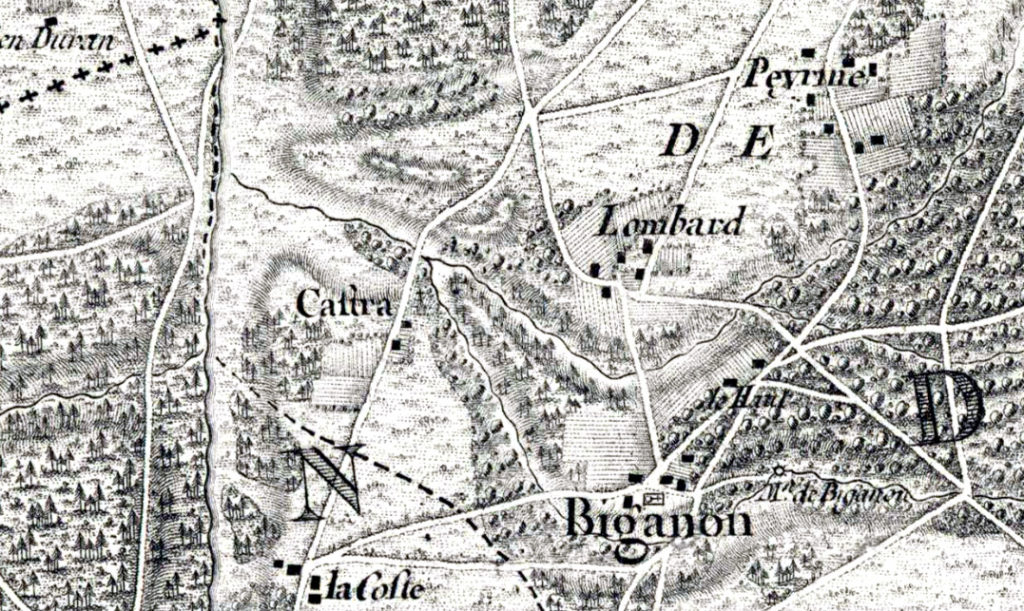

La voie romaine arrive 700m à l’est du camp retranché (figure 22). Elle franchit le ruisseau du Castera juste après sa jonction avec le ruisseau de Lombard, les deux cours d’eau et leur vallée formant le plateau de Biganon. À cet endroit se trouvait le moulin à eau du Castera aujourd’hui disparu, mais encore signalé sur le cadastre napoléonien de 1839. Juste après ce passage à gué, existaient plusieurs maisons formant un hameau ou écart jusqu’au siècle dernier. Une chapelle Saint-Blaise y était implantée mais a disparu au début du XIXe siècle. Attestée au XIIe siècle, elle dépend alors de l’évêché de Bethléem, possession des Chartreux de Bordeaux au XVIIe siècle. C’était notamment le lieu d’un pèlerinage et d’une foire annuelle.

Au milieu de ce hameau, passait un très vieux chemin exactement dans l’axe théorique de la voie romaine, bien visible sur la carte de Belleyme (figure 23), et qui se prolongeait jusqu’à la Leyre au niveau de Saugnac.

Alors que depuis Bordeaux la voie n’a pratiquement rencontré aucun lieu habité, nous sommes ici en présence d’un ancien hameau implanté directement sur son tracé, avec la présence d’une chapelle et d’un lieu fortifié. Cela n’est sans doute pas une coïncidence.

Saugnac et le franchissement de la Leyre

C’est donc à Saugnac (commune de Saugnac-et-Muret) que la voie romaine atteint la Leyre. Cette rivière, avec l’Adour à Dax, est l’obstacle le plus important qu’ait à franchir la voie romaine sur son itinéraire. La question du franchissement de la Leyre n’est donc pas anodine, car elle est déjà ici assez large et son débit peut être considérable en période hivernale, sans parler des crues régulières et importantes. Nul doute qu’il y ait eu une infrastructure assez importante pour ce passage car les usagers officiels de la voie devaient pouvoir traverser à tout moment sans attendre la bonne saison pour pouvoir passer à gué. Il s’agissait ici vraisemblablement d’un pont, sans doute en bois.

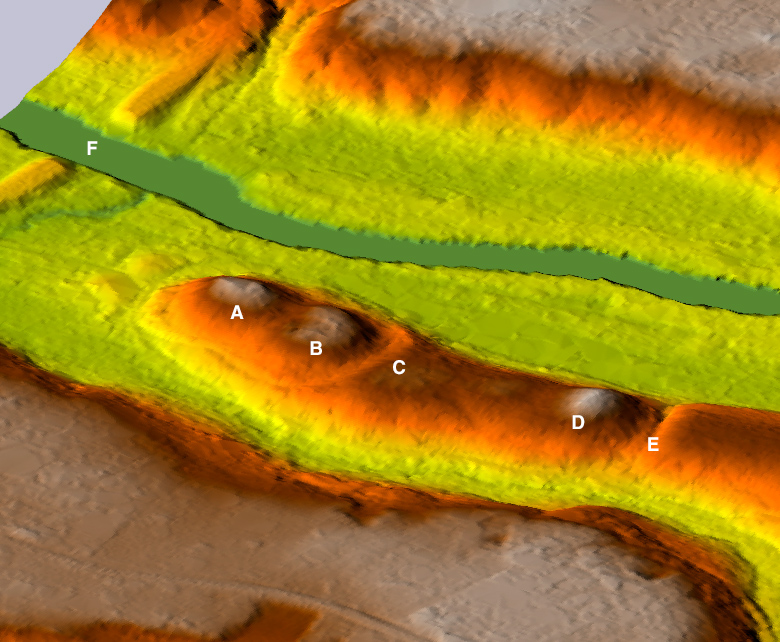

Comme pour surveiller ce franchissement stratégique de la Leyre, on trouve sur la rive gauche de la rivière, à 200m au sud du bourg de Saugnac, une énorme fortification de terre appelée les Castras (figure 24). Cet ouvrage complexe a peu été étudié jusqu’à maintenant. Sa taille imposante a toujours semblé incongrue faute de pouvoir rattacher cet édifice à une réalité historique. Mais la présence ici de la voie romaine reliant Bordeaux et Dax lui donne tout son sens, et montre à quel point ce passage était stratégique.

L’ensemble est complexe avec plusieurs mottes et fossés et découle vraisemblablement de plusieurs phases d’aménagement (figure 25). Un fossé (E) a d’abord été creusé au sud pour isoler l’espace défensif du reste du plateau, à la manière d’un éperon barré ou d’un camp retranché. La terre évacuée lors de ce creusement a été utilisée pour édifier une première hauteur (D) qui complète la défense du site au sud, côté le plus vulnérable. L’ensemble est naturellement protégé par un dénivelé important sur tous les autres côtés, grâce au travail d’érosion du ruisseau de Lagarrabosse à l’ouest et de la Leyre à l’est.

Au-delà de l’éminence D, on trouve un vaste espace à peu près plat s’apparentant à la basse cour des ouvrages médiévaux du même type. Puis un large fossé C a été creusé tout autour de deux mottes jumelles (A & B) afin de les isoler du reste du plateau. C’est au pied de ce dispositif impressionnant que devait passer la voie romaine, entre le pont actuel (F) et les mottes jumelles.

A: Motte 1 / B: Motte 2 / C: fossés entourant les mottes jumelles / D: Motte défendant l’accès par le sud / E: fossé défensif séparant le Castéra du reste du plateau / F: pont moderne

Si pour l’heure il est difficile de dater cet ouvrage défensif, il semble évident qu’il a été créé à l’origine dans le but de protéger le passage d’une voie de communication stratégique en ce lieu. Or la voie romaine suivant scrupuleusement un axe théorique en ligne droite Bordeaux-Dax depuis le début, on a du mal à imaginer qu’elle passerait par hasard par un passage de la Leyre déjà protégé à une époque antérieure. Il est par contre évident que le lieu a été aménagé par la suite à différentes époques.

L’origine du mot Saugnac lui-même participe à attribuer la création de ce passage aux romains, puisque formé sur le suffixe latin -acum indiquant une appartenance des terres à un probable Sabinius, et donc une fondation de Saugnac à la période antique.

Félix Arnaudin, infatigable arpenteur de la Grande Lande du XIXe siècle, relate dans ses écrits des témoignages des habitants de Saugnac au sujet des Castras. On peut lire notamment:

“Je me souviens avoir entendu dire que l’on avait tiré de la pierre d’un chemin pavé qui se trouvait aux Casteras. Il y a avait, au pied de la motte, trois ou quatre marches en pierre, comme si cela avait été le commencement d’un escalier. Au sommet de la motte, il y avait un trou, où, étant gosses nous allions jeter des pierres et on les entendait tomber fort profondément.

De mon temps on faisait encore voir dans l’église de Saugnac deux chandeliers; on disait qu’on avait attrapé la nuit des fées en train de se laver à la Leyre et qu’elles s’étaient échappées, en y laissant ces deux chandeliers (au pied des Castéras).”

Le souvenir d’un chemin pavé ou empierré revient avec insistance dans les témoignages des locaux. Plusieurs d’entre eux évoquent un chemin “empierré” qui partait des Castras et passait par la Garrabosse, les Gouardères, Tinon de Poulet et Sitran:

Témoignage 1 : ”Les Castras sont deux monticules hauts, hauts, proches de l’Eyre. Monsieur Saugnac y habitait et rendait souvent visite au seigneur de Sitran entre Liposthey et Pissos. Il y a eu un chemin pavé qui allait des Castras à Sitran. Le premier qui trouva de la pierre fut le … qui crut que c’était une carrière, mais il s’aperçut que c’était une route; il a bâti sa maison avec la pierre qu’il y enleva. Chaque propriétaire tire celle qu’il trouve sur sa propriété. Moi j’en ai tiré plus de 50 mètres. On pourrait encore trouver cette route. Les bergers en ont fait les contes du seigneur de Saugnac et celui de Sitran.”

Témoignage 2 : “Un autre (chemin allait) des Castras à Sitran. Le premier qui en trouva en avait bâti sa maison (…): pavé tout au moins jusqu’à Garrebosse, puisque là le Tchic y a enlevé des pierres sur 50m”

Témoignage 3 : “Le premier qui trouvait de la pierre fut (…). Il construisit sa maison avec la pierre qu’il leva à cet endroit.”

Témoignage 4 : “Une chemin partait des Castras, passait par la Garrebosse, les Gouardères et puis vers les landes. Allait de l’est à l’ouest ou plutôt du nord-est au sud-ouest. Vu le chemin, seulement, pas de pierre. Ne sait rien de la pierre, ni qui en a pris.”

Tous ces témoignages confirment l’existence d’un chemin assez important pour marquer les esprits qui partait donc des Castras, c’est-à dire du franchissement de la Leyre par la voie romaine, pour aller en direction du sud-ouest.

La question de l’empierrement de ce chemin est un détail important quand on cherche le prolongement d’une voie romaine. Évidemment celle-ci n’était pas dallée, ou couverte de pierres, mais elle devait posséder la plupart du temps une assise en garluche pour consolider sa base et donner à la route une forme bombée. La garluche est un grès ferrugineux que l’on trouvait autrefois assez facilement dans les landes. Seule matière dure disponible dans cette région, elle a souvent servi comme matériau de construction, comme on peut le voir dans certains de ces témoignages. Le mot « garluche » vient du mot gascon garluisha, dérivé de la racine prélatine kar/gar. Son sens littéral est « la mauvaise pierre ».

Le tracé au sud de Saugnac

La suite du tracé de la voie romaine au sud de Saugnac vers Dax a évidemment déjà été traité de nombreuses fois par des érudits et des chercheurs depuis des décennies. Si les dernières recherches précisent un peu le tracé au sud de Liposthey, le sujet était beaucoup plus flou au nord concernant sa liaison avec Bordeaux. Et pour cause, puisque personne ne soupçonnait un passage de la voie par Saugnac.

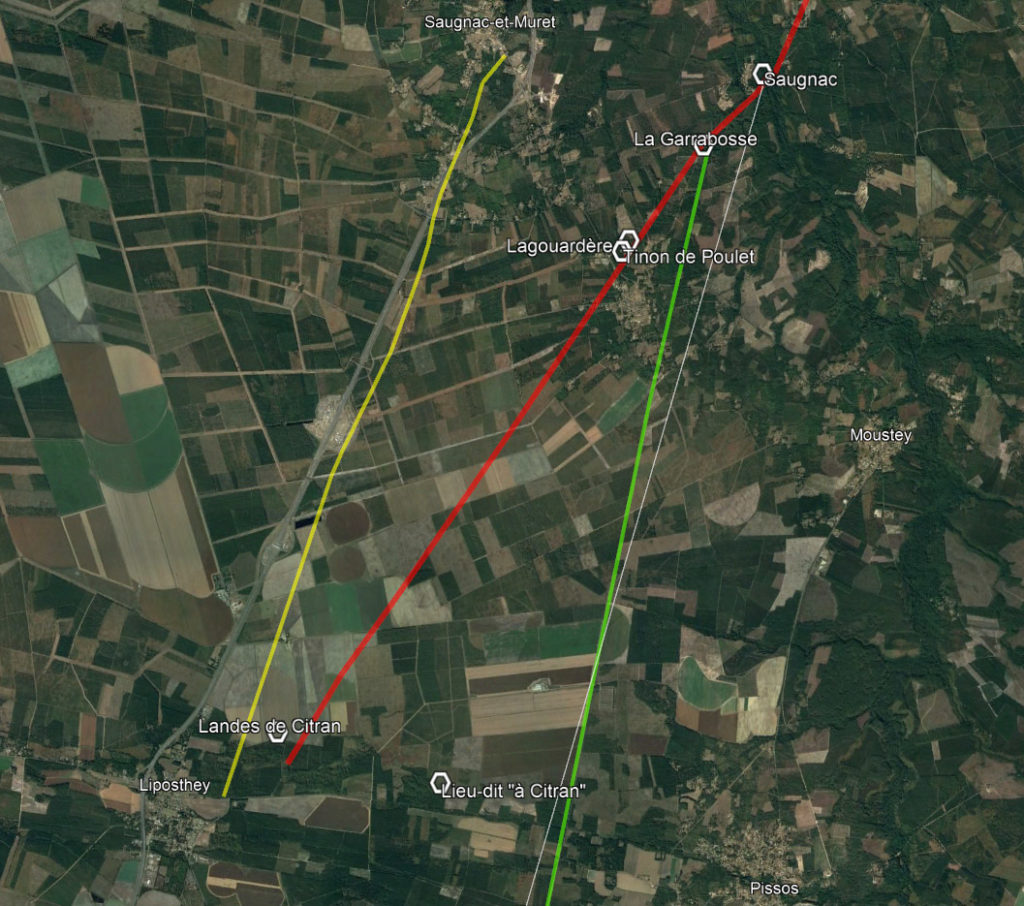

À la lumière de ces nouvelles données, il nous semble donc important de clarifier le tracé au sud de Saugnac. Sur la figure 26 sont réunies les différentes hypothèses.

En jaune est indiqué le tracé proposé notamment par Nadine Béague suite aux fouilles de sauvetage opérées lors de la création de la nouvelle aire de service de la RN10 en 2010. Lors de cette intervention, les archéologues ont dégagé une voie avec fossés et traces d’ornières. Mais difficile de dater l’ouvrage, ce qui fait conclure à Nadine Béague:

“En l’absence de mobilier, il est impossible d’affirmer que la voie mise au jour soit d’origine antique. Il y a même tout lieu de croire qu’au moins son dernier stade d’utilisation corresponde à son fonctionnement en tant que chemin de Compostelle”.

Il est effectivement difficile, vu le tracé proposé dans ce rapport, d’imaginer une liaison avec Saugnac. Cela ferait faire un énorme détour non compatible avec le souci de tracé linéaire observé jusqu’à maintenant depuis Bordeaux. Cette voie semble effectivement correspondre au chemin de Compostelle dont le tracé est lui bien connu, passant par Le Muret, Belin-Beliet, Le Barp, Léognan et Gradignan avant de rejoindre Bordeaux.

Toujours sur la figure 26, le trait blanc fin représente l’axe théorique “à vol d’oiseau” entre Saugnac et Dax. Il sert de repère pour indiquer le chemin le plus direct que pourrait emprunter la voie à partir de Saugnac. Dans le même axe existe bien le ruisseau de Labaste, prolongé au sud de Castelnau par la barade neuve de Labaste sur dix kilomètres (ligne verte sur la figure 26), mais celle-ci semble de création moderne (XIXe siècle) et, malgré nos nombreuses recherches, aucune continuité n’existe au sud de Pissos, même par des traces éventuellement ténues.

Mais le plus important est qu’en suivant cet axe théorique, la voie romaine aurait été obligée de traverser de nombreuses zones humides et marais (Pissos, Commensac, Morcenx), compliquant grandement la tâche des arpenteurs romains, voire la rendant impossible.

Il est donc logique que le tracé s’écarte légèrement à l’ouest afin d’éviter ces zones, et reste la plupart du temps sur la ligne de séparation des eaux des bassins hydrographiques.

Les témoignages récoltés par Félix Arnaudin et listés plus haut prennent alors tout leur sens. En situant chaque lieu cité (La Garabosse, Lagouardère, Tinon de Poulet, Citran) et en reliant ces points (ligne rouge sur la figure 26), on obtient un tracé rectiligne qui fait sens.

Surtout, après une étude minutieuse des différents documents à notre disposition, particulièrement les dalles numériques RGEALTI et les anciennes photos aériennes de l’IGN, on a pu retrouver les traces ténues suggérant un chemin d’importance passant aux endroits cités.

Notons que le lieu nommé Citran (parfois orthographié Sitran) semble avoir eu de l’importance, puisque Félix Arnaudin relate plusieurs témoignages au sujet d’un seigneur et de son château à Citran, ainsi que, nous l’avons vu, d’une route “empierrée” reliant ce lieu aux Castras de Saugnac. Il évoque également le docteur Duphil, qui ”sait l’histoire des combats livrés dans la contrée. Les lieux où étaient les châteaux de Sitran (Pissos) et du Couye (Moustey) et les souterrains qui les reliaient au château de Belin.”

De plus, plusieurs monnaies antiques ont été retrouvées dans les dunes de Citran: un aureus de Trajan en 1851 au même endroit où avaient été exhumées huit pièces en or au début du XIXe siècle.

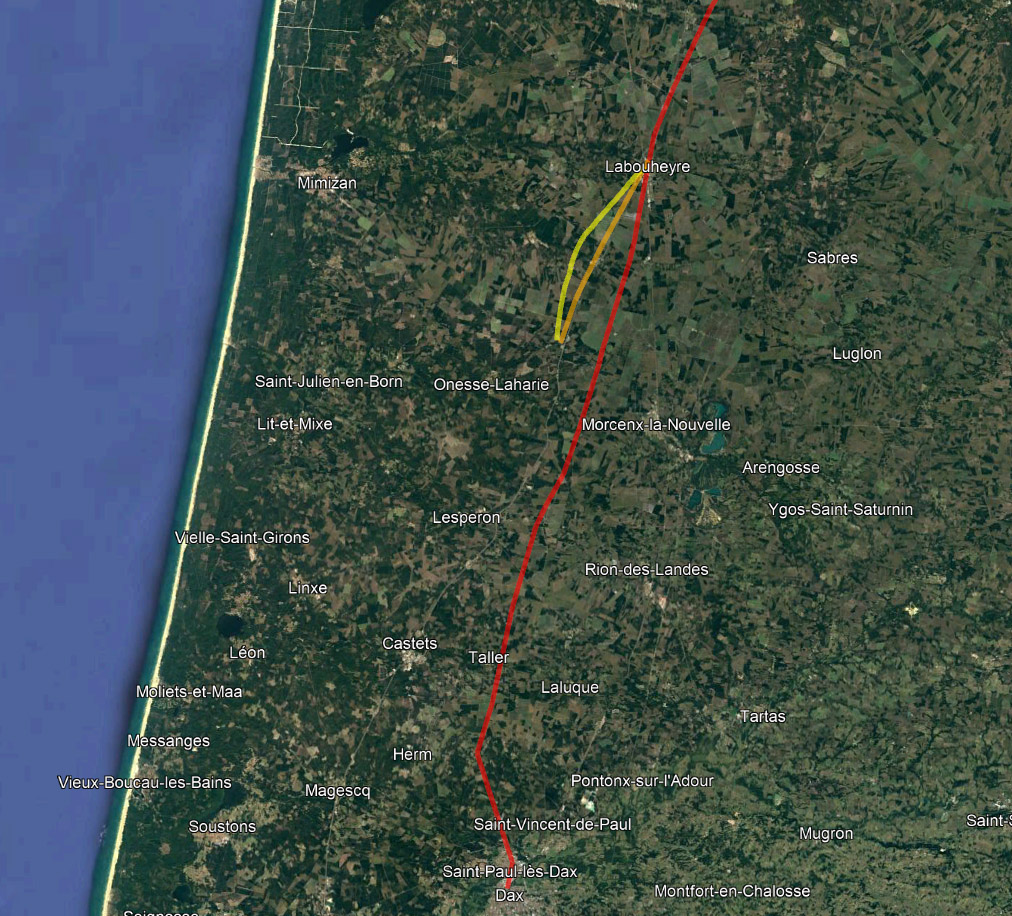

De Liposthey à Dax

Après Citran et Liposthey, la voie se dirige vers Labouheyre où pas moins de trois tracés ont été repérés au sud (figure 27). Le plus à l’est (en jaune) semble faire un détour pour passer par Saint-Antoine-des-Traverses où se trouvait un hôpital et une chapelle pour les pélerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après le pont de Labasse, il passait par Jeanquillet où est mentionnée également une halte pour les voyageurs, sans doute apparue après le déclin de Saint-Antoine plus au nord. De là, le chemin descendait au sud à travers la lande jusqu’au lieu dit Le Baqué (commune d’Onesse-Laharie) puis devait rejoindre le deuxième itinéraire (en orange) au niveau de Yean. Ce tracé est clairement celui du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, passant par les haltes documentées de ce pèlerinage.

Le deuxième tracé, repéré notamment en vues aériennes et satellites (ligne orange), est assez proche du premier bien que légèrement plus à l’est. Depuis Labouheyre, il longe l’A63 d’abord à l’est, puis la croise au niveau de l’échangeur 16 avant de la longer par l’ouest sur plusieurs kilomètres en passant par Cap de Pin. Les deux chemins semblent se rejoindre entre le lieu dit Yean et l’A63, sans doute pour rejoindre Laharie et sa motte castrale plus au sud.

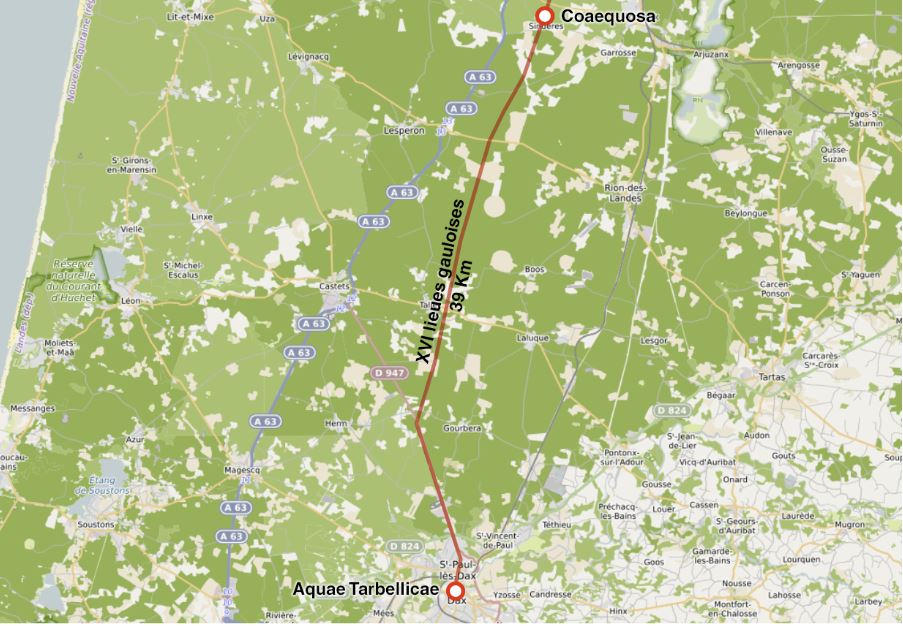

Le troisième itinéraire (en rouge sur la figure 27) repéré via de nombreuses traces sur les dalles RGEALTI (figure 27b,c & d) nous semble plus correspondre à la voie antique, car globalement rectiligne et donc plus direct pour rejoindre Dax. À partir de Labouheyre, il se situe constamment à l’est de l’A63. Il passe d’abord par le lieu-dit Berroute, puis entre Cap-de-Pin et Solferino, franchit le Pas du Kas à Cornillon pour arriver à Sindères, ancienne commune des Landes aujourd’hui rattachée à Morcenx-la-Nouvelle et identifiée par la plupart des auteurs comme la possible étape nommée Coaequosa dans l’Itinéraire d’Antonin.

De là on suit sa trace à l’ouest du Puy Nègre sur plusieurs kilomètres jusqu’à la lagune de Peyrot et le lieu-dit Kyo (commune de Taller) où se trouvait à proximité un hôpital pour les pèlerins nommé Fosse-Guimbaud déjà ruiné au XVIIIe siècle. L’itinéraire devait continuer en ligne droite à l’est de Taller pour rejoindre la voie romaine littorale (qui se confond à peu près avec l’actuelle D947) jusqu’à Dax.

À la recherche des étapes : le cas de Coequosa

Maintenant que nous avons une vision plus claire du tracé possible de la voie romaine, nous pouvons nous pencher sur la localisation des étapes.

Comme nous l’avons vu au début de cet article (voir figure 2), l’Itinéraire d’Antonin signale 3 étapes depuis Bordeaux jusqu’à Dax avec leur distance associée :

- d’Aqui Terebellicis (Dax) à Coaequosa : XVI

- de Coaequosa à Telonum : XVIII

- de Telonum à Salomacum : XII

- de Salomacum à Burdigala (Bordeaux) : XVIII

Nous avions vu que les chiffres représentent les distances entre les étapes et que celles-ci peuvent être exprimées en milles romains, en lieues romaines ou en lieues gauloises, ces dernières étant le plus souvent utilisées dans notre région

Partons de Dax, pour essayer de situer Coaequosa qui d’après l’Itinéraire d’Antonin est distant de XVI lieues gauloises, soit 39 km (+/- la moitié d’une lieue gauloise, soit 1,22 Km).

En suivant l’itinéraire supposé, on tombe sur Sindères, ancienne commune aujourd’hui rattachée à Morcenx-la-Nouvelle, et effectivement traditionnellement identifiée comme la première station sur la voie romaine en partant de Dax (figure 28). À noter que sur le tracé de la voie à son arrivée à Sindères, on trouve un toponyme Carreire évoquant une route d’importance, et Bieil qui pourrait désigner un “vieil” endroit. De plus on trouve encore trace dans la tradition orale du village d’un ancien chemin appelé camin ariau ou levada.

Sindères est implanté à proximité de la source Sainte-Madeleine, qui alimente le ruisseau de Sindères, lui-même affluent du Courant de Contis qui se jette dans l’océan 28 km plus à l’ouest. Cette source est renommée et fréquentée pour soulager les embarras gastriques. Elle est traditionnellement associée à de nombreuses légendes. Un point d’eau potable est absolument nécessaire pour installer une étape sur la voie romaine, et le tracé de celle-ci passe justement à seulement quelques mètres de la source.

L’église romane de Sindères est elle aussi très proche de la voie (60m) et son orientation est-ouest légèrement désaxée au nord pourrait suggérer la présence d’un établissement antique sous ses fondations, implanté perpendiculairement à la voie romaine.

À noter que plus à l’ouest, sur un plateau formé par la confluence du ruisseau de Sindères et d’un de ses petits affluents, ont été retrouvés des céramiques de l’âge du Bronze et du 1er âge du fer, suggérant que le secteur était déjà occupé par les hommes avant le passage de la voie romaine.

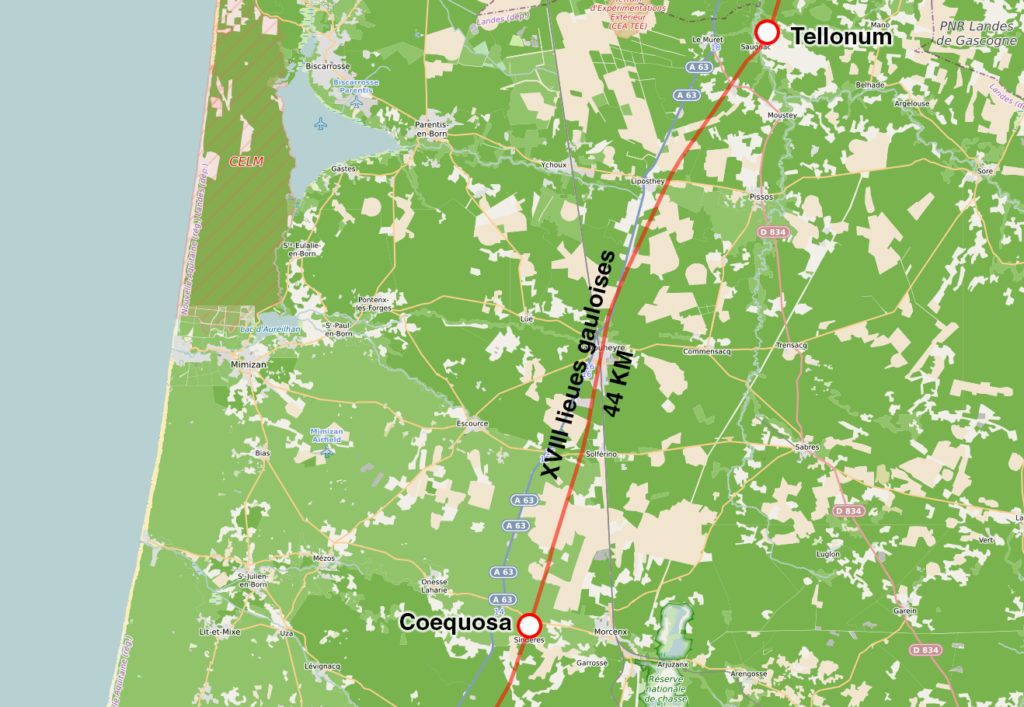

À la recherche de Telonum

L’Itinéraire d’Antonin indique par la suite une distance de XVIII pour rallier la prochaine station Telonum, soit 44 Km si on compte en lieues gauloises (+/- 1,22 Km). Or en suivant notre proposition de tracé depuis Sindères, Tellonum se situerait exactement à Saugnac (45 km), pour la traversée de la Leyre.

Si on devait traduire le sens de Tellonum en latin, celui-ci se rapprocherait de la notion de “péage”, Telonum étant à priori une déformation de teloneum signifiant “perception fiscale, octroi, bureau de percepteur d’impôts”.

Or quel endroit pourrait le mieux incarner cette notion que le site de Saugnac, croisement de deux axes économiques majeurs: la Leyre et la voie romaine ? Si un péage ou une taxe a été mise en place le long de cette voie romaine, c’est bien au franchissement de la Leyre que cela a dû se faire. Soit pour utiliser les infrastructures de passage (pont), soit comme octroi sur les marchandises transitant par la Leyre pour rejoindre le Bassin d’Arcachon, soit pour franchir une frontière séparant plusieurs peuples concrétisée par la Leyre, soit un peu de ces trois raisons en même temps.

Biganon

Il est temps d’évoquer Biganon, ancienne paroisse rattachée depuis 1965 à la commune du Moustey. Cet ancien village à l’histoire presque oubliée semble pourtant avoir eu une certaine importance autrefois, sans que les historiens ne puissent vraiment expliquer pourquoi.

Le monument le plus imposant de Biganon est sans nul doute son église Saint-Pierre-es-Liens datée du XIe siècle. Classée monument historique, elle se compose d’une nef unique, d’un transept et d’une chevet à trois absides. Sa vaste nef, son grand transept, son allure générale contrastent avec la dizaine de maisons qui constituent le bourg aujourd’hui. Cela sous-entend une occupation du sol assez dense et une population assez importante dans ce secteur à l’époque de sa construction.

Mais qu’est-ce qui a pu attirer des hommes et des femmes ici ? Le lieu semble connaître une occupation continue depuis des millénaires.

Au niveau topographique, Biganon est évidemment proche de la Leyre ce qui représente déjà un atout important. De plus, le site du bourg est positionné sur une sorte de plateau en forme de croissant de lune, allongé d’est en ouest (voir figure 35bis). Il est délimité au nord par le ruisseau de Lombard et au sud par celui du Castera. À son extrémité ouest, le plateau est fermé par la confluence de ces deux ruisseaux, leurs eaux se jetant dans la Leyre 500m plus loin. À l’est, se sont les ruisseaux de Garriots et du Grand Arriou qui en se rapprochant resserrent cette extrémité du plateau qui ne fait plus que 300m de large, formant une bande de terre dominant les environs.

Situation pour le moins exceptionnelle, le plateau est “défendu” de toute part par des ouvrages de terre appelés mottes ou castéras (figure 31). C’est grâce au travail de Raymonde Bruzat effectué en 1982 que ce contexte exceptionnel a pu être repéré et inventorié pour la première fois. Ainsi dénombre-t-on pas moins de cinq buttes artificielles et deux éminences défendant le plateau et ses accès ou des passages à gué.

Trait rouge: voie romaine. Point A: emplacement possible de Telonum à XVIII lieues gauloises de Sindères (Coaequosa). En jaune: marge d’erreur due à l’arrondissement des distances en chiffres romains. Point 1: camp retranché du Castéra. Point 2: lieu-dit Castéra, emplacement d’un ancien hameau avec église et passage à gué. Point 3: Bourg de Biganon. Point 4: Nécropole du premier âge du fer. Demi cercles rouges: mottes, ouvrages de terre et éminences repérés autour de Biganon.

Faute de fouilles officielles, leur datation reste incertaine. On retrouve ce type de structure tout le long de la Leyre jusqu’au bassin d’Arcachon, mais leur concentration à Biganon est tout à fait exceptionnelle. En général, la plupart de ces mottes de terre sont d’origine médiévale, mais certaines peuvent remonter à l’antiquité voir à la proto-histoire.

En plus de ces ouvrages de terre, il faut rajouter le site du Castéra situé à l’ouest de Biganon, entre la Leyre et le plateau du bourg, que nous avons déjà évoqué plus haut puisque situé sur la voie romaine.

Cela représente déjà beaucoup de sites remarquables et intriguants pour un si petit village, presque oublié de tous aujourd’hui. De plus, en 1985 une nécropole à incinération du premier âge de fer (VIII-VIIème siècles avant J.C.) a été découverte après des labours successifs sur la partie est du plateau. Des urnes funéraires, dont une contenant un bracelet en bronze, et 19 ossuaires ont été mis à jour, ce qui atteste de l’enracinement d’une population relativement stable dans ce secteur. Les lieux d’habitation de cette population n’ont pas encore été reconnus, mais doivent se situer nécessairement à proximité, peut-être au camp retranché du Castéra.

Notons le souvenir d’une très vieille bâtisse, dite maison forte “du Hau”, située près de la nécropole, mais aujourd’hui disparue.

Tous ces sites archéologiques font déjà de Biganon et de son environnement un territoire particulier au passé fort riche. Mais le fait que la voie romaine intérieure Bordeaux – Dax passe à proximité de Biganon et que le Tellonum tant recherché pourrait se situer à proximité, apporte encore plus d’éléments pour tenter de saisir l’importance de cette ancienne paroisse.

Un élément pourtant jamais évoqué frappe les esprits : la ressemblance toponymique entre Biganon et Biganos. Si les érudits ne se sont pas hasardés à ce rapprochement c’est sans doute qu’ils ne voyaient aucun lien entre ces deux villages. Mais force est de constater qu’au vu de nos recherches, ils ont plusieurs points communs :

Biganon, tout comme Biganos, est traversé par une voie romaine. En effet la voie “littorale” rejoignant Boïos depuis Burdigala passe sur le territoire de Biganos, et nous venons de voir que la voie “intérieure” passe également à proximité de Biganon.

Les deux territoires sont en bordure de la Leyre ce qui, ajouté au fait qu’ils sont traversés par une voie romaine, leur donne une situation tout à fait unique et une importance stratégique facilement imaginable.

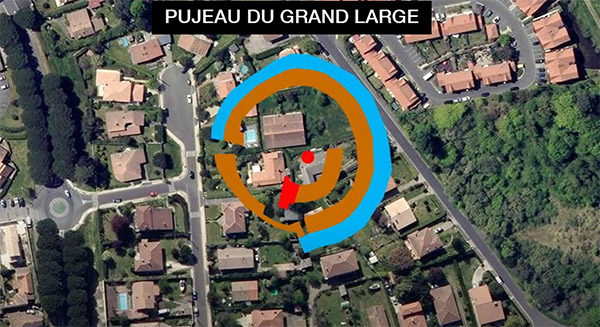

Sur les deux territoires ont été retrouvés des nécropoles protohistoriques, attestant d’une occupation du sol très ancienne. De plus, ils ont en commun une concentration dense de fortifications en terre: Pujeau des anglais, Pujeaulet, Castera à Biganos et nombreuses mottes, castera ou pujeaux à Biganon. À noter qu’à Biganos, le Castera de Lamothe est une fortification ayant abrité un château médiéval sur l’emplacement de l’ancienne agglomération antique de Boïos. Un bourg et une église se sont superposés aux ruines antiques. À Biganon existe également un lieu dit Castéra où quelques habitations et une chapelle Saint-Blaise s’y trouvaient encore au XVIIIe siècle.

Enfin, et c’est un élément important, il y a donc cette ressemblance toponymique qui n’est sans doute pas due au hasard. Les deux noms de lieu dérivent de vicanus, terme latin qui désigne un habitant d’un bourg, d’un village, lui-même dérivé de vicus indiquant un bourg, une agglomération à l’époque gallo-romaine puis au haut moyen-âge.

La notion de vicus peut englober différentes réalités, mais s’applique en général à un “regroupement d’habitations” ayant un statut particulier dans l’administration romaine. Dans notre cas, il semble que nos deux vici aient été implantés sur ou à proximité d’une occupation du sol déjà ancienne, les nécropoles de l’âge du fer évoquées plus haut en attestant, et au croisement d’une voie romaine et de la Leyre. Certains vici peuvent devenir des civitas, chef-lieux de cité des peuples autochtones romanisés, comme cela a été le cas avec Boïos (sur le territoire de Biganos), chef-lieu de cité des Boïates.

Ainsi le village de Biganon serait implanté sur ou à proximité d’un vicus, qui au vu des indices exposés dans cet article, a de fortes chances d’être le Telonum cité dans l’Itinéraire d’Antonin. Son emplacement exact est incertain, même si nous penchons pour un positionnement à Saugnac, au niveau du franchissement de la Leyre. Bien sûr, cela reste à confirmer sur le terrain avec des indices archéologiques concrets.

Salomacum

Salomacum, dernière étape avant Bordeaux, a été depuis longtemps associée avec la ville de Salles (33) en raison de sa proximité orthographique et de sa position géographique au sud-ouest de Bordeaux. Mais comme nous l’avons expliqué plus haut, le nom du village vient plus probablement du terme “salle” qui désigne en vieux français une résidence seigneuriale ou une maison noble. D’ailleurs ce toponyme d’origine médiévale n’est pas rare et se rencontre souvent.

Ainsi la voie ne passe pas par Salles, ce qui d’ailleurs lui aurait fait faire un détour inexplicable, mais plus à l’est sur l’axe direct Bordeaux-Dax.

Mais alors, où est donc situé Salomacum ?

Intéressons nous tout d’abord à l’origine du nom Salomacum. En latin, salomacum/salomagus peut traduire deux concepts. Soit le “marché au sel”, soit “la clairière aux saules”. L’idée d’une étape importante de la voie romaine sur un cours d’eau majeur comme la Leyre, véritable plaque tournante du marché du sel dans le secteur, est certes séduisante mais ne suffit pas à en faire une réalité. C’est sans doute ce qui a induit en erreur les érudits jusqu’à récemment. L’occasion était trop belle de faire de Salles la concrétisation de ce fantasme antique. La réalité est sans doute toute autre…

D’après les spécialistes de la toponymie gasconne, salomacus aurait dû évoluer en saloum ou une forme avoisinante. Or, en scrutant les anciennes cartes et cadastres on trouve légèrement au nord de notre “Maison Rouge” située au Barp, les lieux-dits “Salouates” et “Salous”. Ces trois toponymes forment un triangle de 2 km de côté en moyenne, centré sur la voie romaine (figure 32). C’est vraisemblablement dans le périmètre de ce triangle que se trouve la station de Salomacum. Maurice Prat dans son article sur la même voie romaine en 1939 en avait déjà l’intuition, même si ses arguments semblaient trop légers.

On remarque au nord sur le cadastre napoléonien, une grande zone appelée Salous avec notamment la lagune de Salous située le long de la voie romaine.

Les lagunes que l’on trouve dans la lande datent souvent de plusieurs milliers d’années. Elles seraient apparues lors de la dernière période froide dite du « Würm », pendant laquelle des lentilles de glace se seraient alors formées dans le sol gelé. Lors du réchauffement climatique, la fonte de ces lentilles aurait progressivement laissé place à des milliers de cuvettes d’eau répandues sur tout le territoire landais. D’autres hypothèses sont avancées, comme l’effondrement imperceptible de la roche calcaire en profondeur qui se serait répercuté jusqu’à la surface du sol, créant de micros dépressions où la nappe phréatique affleure.

Quoi qu’il en soit, ces lagunes ont de tout temps joué un rôle important pour les habitants de ces territoires. Les silex et ossements d’animaux découverts sur les pourtours de ces points d’eau attestent de leur fréquentation par l’homme depuis toujours. Plus près de nous, les bergers s’en servaient de repères et de lieux de rendez-vous dans la lande rase, notamment pour y abreuver leurs troupeaux.

Il est très probable que cette étape sur la voie romaine ait été construite à proximité d’un point d’eau. Alors que la voie ne croise pas de cours d’eau assez important pour fournir de l’eau douce en toutes saisons a des kilomètres, Salomacum devait se situer à proximité d’une lagune. Ainsi, la lagune de Salous semble être un indice sérieux pour situer l’antique Salomacum.

Notons qu’autour de ces lagunes existe depuis toujours un écosystème particulier qui contraste avec la lande environnante. On y trouve une multitude d’animaux qui s’épanouissent dans ce milieu aquatique ainsi que de nombreux végétaux tels que des bouleaux et… des saules !

Ainsi donc, que Salous et Salouates dérivent de Salomacum ou pas, ces trois toponymes traduiraient une même réalité : un lieu où poussent des saules. La première étape venant de Bordeaux serait ainsi située dans ce secteur, le long de la voie romaine et à proximité d’un point d’eau. Pour résumer, Salomacum se situerait entre la lagune de Salous et le lieu-dit Maison Rouge, vraisemblablement au hameau actuel de Lasserre.

À noter que c’est dans ce secteur, comme évoqué plus haut, que l’on observe sur les anciennes photos aériennes des traces de fossés distantes de 36,5m (soit un actus) qui pourraient correspondre aux limites signalant l’emprise de la voie publique. Nul besoin de signifier cette surface quand la voie traverse un no man’s land. Son empreinte pourrait ainsi indiquer la nécessité de faire la différence entre l’espace public et l’espace privé dans une zone où il y a des constructions, des habitats ou des domaines privés, ce qui renforcerait l’idée d’une localisation de Salomacum dans ce secteur.

Reste à confronter cette hypothèse au révélateur des distances indiquées dans l’Itinéraire d’Antonin. Celui-ci indique le nombre XVIII (18) entre Burdigala et Salomacum.

Si nous partons du principe que les distances sont exprimées en lieues gauloises, soit 2.44 km, comme c’est le cas par exemple pour la voie littorale, alors d’après l’Itinéraire d’Antonin la distance totale entre Dax et Bordeaux serait de 156 Km, ce qui ferait par exemple arriver la voie romaine en partant de Dax à Bourg-sur-Gironde ! Or la longueur réelle de notre itinéraire tel que nous le détaillons dans cet article est de seulement 133 Km, ce qui pose évidemment problème et qui a fait penser à certains chercheurs que la voie romaine tant recherchée faisait forcément des écarts pour arriver à un total de 156 km.

Au vu du tracé que nous avons découvert, la seule solution à cette énigme est que soit les copistes des exemplaires de l’Itinéraire d’Antonin parvenus jusqu’à nous ont fait des erreurs dans la recopie des chiffres romains comme il a été maintes fois constaté sur d’autres voies romaines, soit les distances mentionnées dans l’Itinéraire d’Antonin ne font pas référence aux mêmes unités de longueur tout au long du parcours.

Cette situation est tout à fait possible comme l’a déjà montré par exemple Jacques Dassié dans ses travaux sur la grande lieue gauloise, ou comme le relève Gérard Coulon au sujet de l’Itinéraire d’Antonin dans son livre “Les Voies Romaines en Gaule”: “(…) les compilateurs mélangent allègrement milles romains et lieues gauloises”. Le changement d’unités de mesure peut aussi s’expliquer par la nature culturelle des territoires traversés, l’époque de construction de la voie ou encore la période de compilation du document décrivant les étapes. Dans l’Anonyme de Bordeaux à Jérusalem par exemple, les distances sont exprimées en lieues sur la via Aquitania entre Burdigala (Bordeaux) et Tholosa (Toulouse), puis en mille romain par la suite.

Si nous mesurons la distance entre Burdigala et la lagune de Salous en suivant le tracé de la voie romaine que nous avons repérée, nous obtenons 27,8 km (figure 33). Cela correspond à 18 milles romains. Ainsi entre Burdigala et Salomacum, le nombre XVIII indiqué sur l’Itinéraire d’Antonin pourrait être exprimé en milles romains.

Cette coïncidence, qui n’en est peut-être pas une, nous invite quand même à rester prudent, car en l’état de nos connaissances, il est difficile d’imaginer que la seule portion de voie romaine comptabilisée en milles romains autour de Bordeaux serait ce tronçon.

La singularité des peuples installés au sud de Burdigala est cependant une piste intéressante à explorer pour tenter d’expliquer cette anomalie.

Jules César décrit dans “La Guerre des Gaules” l’Aquitaine comme un territoire situé entre Garonne et Pyrénées et habité par des peuples qui diffèrent foncièrement des gaulois par leur langage, leurs coutumes et leurs lois. Sous Auguste (-47 av J.C.), l’Aquitaine est élargie à l’ensemble des territoires situés entre la Loire et les Pyrénées, la Gaule Aquitaine, subdivisée en trois provinces. Mais des peuples pour la plupart d’origine proto-basque obtiennent, vraisemblablement à la fin du IIIe siècle, leur séparation officielle pour former la Novempopulanie, le “Pays des Neufs Peuples”, concrétisation d’une véritable identité culturelle, ethnique et linguistique. Parmi ces peuples on retrouve les Boiates installés autour du Bassin d’Arcachon et dont le chef-lieu de cité était Boïos à Lamothe Biganos. À l’est de leur territoire se trouvaient les Vasates avec leur chef lieu de cité Cossio (Bazas). Autour d’Aquae Tarbellicae (Dax) étaient les Tarbelles, et plus au nord les Cocosates (figure 34).

Ces quatres peuples, plus les Bituriges Vivisques, sont donc concernés par le tracé de la voie romaine intérieure et la frontière que traverserait celle-ci au niveau de Tellonum.

Mais revenons au problème des distances et essayons de contourner le problème par une réflexion de bon sens. Si l’on considère que Telonum est bien situé sur la Leyre, et qu’il reste donc 51 km pour rejoindre Burdigala, alors la logique serait que Salomacum se situe à mi-distance, soit autour des 25 km. La contrainte est qu’il faille absolument y trouver un point d’eau potable indispensable pour la fonction de station routière le long de la voie romaine. Or la zone située à mi-chemin entre Saugnac et Bordeaux est particulièrement pauvre en cours d’eau et sources.

Au vu de ces considérations, une fois de plus, le secteur autour du hameau de Lasserre (commune du Barp) occupe une position remarquable. Situé à 23km de Telonum et 28 km de Burdigala, de l’eau potable y est accessible via la lagune de Salous qui jouxte la voie romaine, ainsi qu’une des sources du ruisseau de Lacanau (affluent de la Leyre) qui prend naissance au contact de la voie romaine (bien visible sur le cadastre Napoléonien de la commune du Barp).

Un ensemble d’indices convergents nous incite donc à situer Salomacum dans le secteur du hameau de Lasserre et de la lagune de Salous, sur la commune du Barp.

Conclusion

Ainsi sont apportées de nouvelles données sur le tracé de la voie romaine “intérieure” reliant Burdigala, le chef-lieu de cité des Bituriges Vivisques, à Aquae Tarbellicae le chef-lieu de cité des Tarbelles. Partant du postulat que le village de Salles ne pouvait être le Salomacum de l’Itinéraire d’Antonin et que si une nouvelle voie a été créée pour relier Bordeaux à Dax alors elle devait être la plus directe possible, nous avons tracé virtuellement un trait droit entre ces deux villes et avons commencé à chercher des indices.

Rapidement, le toponyme Maison Rouge nous a interpellé et permis de retrouver un bout de l’ancienne levade du Barp sur le cadastre Napoléonien. À partir de là nous avions trouvé l’axe principal de la voie qui d’ailleurs correspondait exactement avec l’axe théorique que nous avions tracé précédemment. À force de recherches sur les nombreuses photos aériennes et satellites disponibles, nous avons rapidement retrouvé la trace de la voie romaine sur certains de ces clichés.

Ainsi le tracé dans sa partie Girondine semble clair : partant de Bordeaux la voie passe par Gradignan, Léognan, Saucats, Le Barp, l’ouest de Saint-Magne et Hostens, puis Cès, Gironde, Gouil-Peyruc, Joué et Meynieu sur le territoire de Belin-Beliet. Une fois dans le département des Landes, la voie continue sa course sur le territoire de l’ancienne paroisse de Biganon (aujourd’hui rattachée à la commune du Moustey) en passant par le Castera avant de traverser la Leyre à Saugnac (figure 35).

Après ce passage important, la voie dévie légèrement de son axe vers l’ouest pour éviter les zones trop marécageuses entre Pissos, Commensac et Morcenx.

Elle passe alors par Citran à l’est de Liposthey, par Labouheyre, par Sindères puis dévie légèrement à l’ouest, pour rejoindre Kyo au nord est de Taller et descendre vers Dax par l’est de Gourbera. Là elle vient se greffer sur la voie littorale qui se confond plus ou moins avec l’actuelle D947, pour rejoindre Dax.

Ce tracé, le plus direct possible, répond bien à la nécessité de relier les deux chef-lieu de cité le plus efficacement possible et est donc une alternative bien plus rapide que la voie romaine “littorale” passant par le Bassin d’Arcachon.

La résolution du tracé de la voie facilite la recherche de l’emplacement des étapes mentionnées par l’Itinéraire d’Antonin. Salomacum se situerait ainsi à l’est de la commune du Barp, sur le tracé de la voie romaine entre le lieu-dit Maison Rouge et la lagune de Salous. Les toponymes Salous et Salouates situés dans ce secteur plaident pour un souvenir lointain de Salomacum et pour un lieu où poussent les saules en abondance à proximité d’une lagune, sens possible du nom latin de cette étape.

Telonum se situerait selon toute vraisemblance au franchissement de la Leyre, soit rive gauche à Saugnac, soit rive droite sur le territoire de Biganon. Les aménagements fortifiés défendant le passage de la voie romaine au niveau de la Leyre plaident en faveur de cette hypothèse.

On comprend mieux pourquoi Biganon semble avoir eu tellement d’importance dans un lointain passé. Territoire déjà occupé avant la conquête romaine, Biganon se retrouve au 1er siècle après J.C. au croisement stratégique de la voie romaine et de la Leyre, principaux vecteurs économiques du secteur, au même titre que Biganos dont on a rappelé les nombreux points communs entre les deux villages, ou devrait-on dire vicus.

De plus, Biganon cumule un autre caractère stratégique : il est situé à la limite nord de ce qui deviendra la Novempopulanie au IIIe siècle, c’est à dire à la frontière entre les Bituriges Vivisques de Burdigala et les peuples proto-basques de l’Aquitaine Première. Tous ces atouts ont dû faire de Biganon et de Saugnac un site stratégique majeur, contrôlant le passage de la Leyre par la voie romaine, et la frontière entre ces peuples.

Au fur et à mesure des siècles, la voie va pourtant perdre de son importance, sans doute à cause d’un entretien difficile à assurer après la chute de l’empire romain à partir du Ve siècle. Des trajets alternatifs semblent alors se dessiner. Au Moyen-Âge la voie semble totalement remplacée par un trajet passant par Belin-Beliet, franchissant la Leyre par le passage de Mons et continuant au sud par Lipostey et Labouheyre. C’est la via Turonensis empruntée par les pèlerins pour rejoindre Saint-Jacques de Compostelle.

On ne peut que penser à l’enjeu économique et stratégique qu’a dû représenter le passage de la voie vers l’Espagne par tel ou tel territoire. Vu la situation si particulière de l’ancienne paroisse de Biganon et de Saugnac, on imagine sans peine les luttes de pouvoir que cela a pu engendrer pour le contrôle des frontières entre les différents peuples, la traversée de la Leyre et la manne financière générée par le trafic d’un tel axe majeur.

À ce sujet, la singularité de l’enclave du diocèse de Bazas située au milieu de celui de Dax dès le XIIIe siècle et les conflits qui en ont découlés nous semble fortement liés à cette question. Raymonde Bruzat qui avait traité le sujet en 1982 dans son article “À propos d’une enclave du diocèse de Bazas, limites anciennes et vieux chemins dans la Moyenne Leyre”, en avait déjà l’intuition. La question du rôle de Biganon y était centrale sans être pourtant résolue.

Ainsi s’achève notre étude. Bien qu’elle ne réponde pas à toutes les questions posées par la voie romaine “intérieure”, il nous semble cependant qu’elle apporte de nombreux éléments nouveaux susceptibles d’orienter les recherches à l’avenir. Nous espérons que notre travail participera à l’avancement des connaissances sur la question du tracé de la voie romaine intérieure.

Olivier Boisseau (2019-2024)

Bibliographie

- Antonin. Copie de l’Itinéraire d’Antonin. Parchemin. Xe siècle. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90668685/f20.item.r=Itinerarium%20Antonini%20Augusti.zoom

- Antonin. Copie de l’Itinéraire d’Antonin. Parchemin. XIe siècle.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10546166w/f101.item.r=Itinerarium%20Antonini%20Augusti

- Arnaudin Félix. Journal et Choses de L’ancienne Lande. Oeuvres Complètes.Tome. VIII. Éditions Confluences. 2003

- Barrau Serge, Bourden Jean. “La voie romaine de Saint-Julien à Castets”. Aquitania, 2000, Tome 17, p. 225.

URL : https://aquitania.u-bordeaux-montaigne.fr/_jumi/pdf/725.pdf

- Béague Nadine. “Aire de service A63 de Muret Est”, Travaux et recherches archéologiques de terrain, bilan scientifique 2011, Aquitaine, Landes, p.149

- Bériac Françoise. “Hôpitaux et routes des Landes”, dans La Grande Lande. Histoire naturelle et géographie historique, Actes du colloque de Sabres (novembre 1981), 1985

- Belleyme. Carte de la Guyenne n°33. De 1785 à 1840

URL: http://1886.u-bordeaux-montaigne.fr/items/show/71857

- Bilbao Marie, “Le tumulus A de la nécropole de Joué”, Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, Tome 29, 2010-2011, p. 73-83

URL : http://www.archeolandes.com/documents/belbeljou.pdf

- Bilbao Marie. “Les pratiques funéraires au premier âge du Fer dans la vallée de la Leyre”, In De la lagune à l’airial – Le peuplement de la Grande-Lande, Aquitania Supplément 24. Travaux et colloques scientifiques du PNRLG 6. APOL Hors série 5. Bordeaux. 2011. pp 149-156

- Biron Réginald, Précis de l’histoire religieuse des anciens diocèses de Bordeaux et Bazas, Bordeaux, 1925.

URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9616679v/f139.vertical